Customer Logins

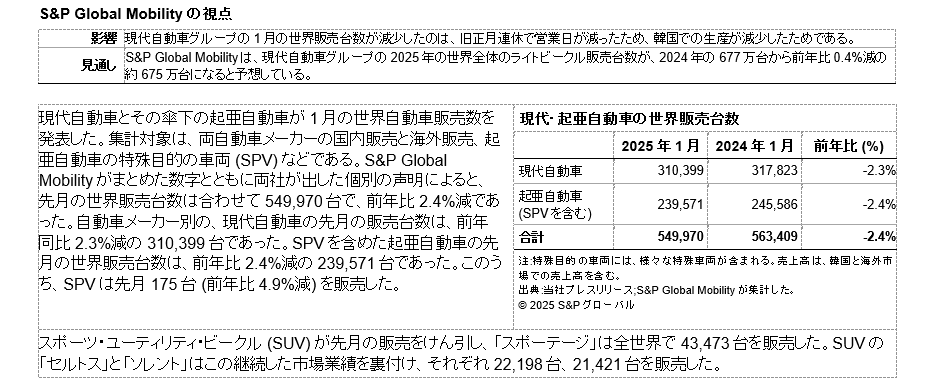

Obtain the data you need to make the most informed decisions by accessing our extensive portfolio of information, analytics, and expertise. Sign in to the product or service center of your choice.

Customer LoginsOEM Highlights

CES 2026:毎年恒例の展示会が開幕、焦点は車載技術

Stephanie Brinley(アソシエイトディレクター)

Getty Images

CES 2026が1月5日の週に開催され、初日から複数の自動車メーカーやサプライヤーによる発表が相次いだ。今回の焦点は、車載エンターテインメントを支えるAIソリューションの継続的な高度化に加え、新たに進化を続けるパーソナルアシスタントプログラムを通じた操作のパーソナライゼーション、ならびに自動運転分野に置かれている。

BMW:Neue KlasseとBMW iX3向けにAmazon Alexa+を採用

BMWがCES 2026で発表した内容は、すでに紹介されていたiX3とその機能をさらに発展させるものとなった。2026年後半から、米国およびドイツのiX3購入者を対象に、BMWは自動車メーカーとして初めて、AmazonのAIであるAlexa+のアーキテクチャを車両に統合する。CES 2026の会場では、そのデモンストレーションを体験できる。BMWによると、このシステムにより、車両機能や一般的な知識に関して、複数の質問を一つの文章で行うことが初めて可能になるという。Amazonのアカウントと連携することで、検索や音楽ストリーミングを含む各種コンテンツへのアクセスも容易になる。ただし、利用者は複数のAmazonアカウントを利用者が保有している必要があり、基本的なコネクティビティやデータ通信料に加え、追加のサブスクリプション料金が発生する可能性もある。

Amazon Alexa+システムでは、質問を行った後に、さらに追加の質問を重ねることも可能となる。BMWはその有効性を示す例として、利用者が「ねぇBMW、世界で最も有名な絵画は何で、どこにある?」と尋ねた後、システムの回答を受けて「そこに連れて行って」と続けることで、その作品が展示されている場所までのナビゲーションを取得できる点を挙げた。BMWは、「このインテリジェントな音声アシスタントは、このような対話的なやり取りを通じて、将来の音声コマンドにより正確に応答し、質問の意図を先読みすることも可能になる」と述べている。

Geely、車載AIにCerence xUIを採用

Cerenceは、Geely Autoが同社の次世代大規模言語モデル対応AIシステムであるCerence xUIを採用すると発表した。Geelyにおける最初の適用車種は、4月に投入予定のGeely Galaxy M9となる。Galaxy M9はCES 2026の展示車両にも含まれており、中国市場向けモデルであるが、Geelyは将来的に欧州市場への投入を目指している。Cerenceによると、このシステムはGeely AutoのフルドメインAI技術と、ハイブリッド型およびエージェント型AIに関するCerenceの知見を中核に据えたものだという。特筆すべき点は、このシステムが中国国外の市場を主な対象としていることである。Cerenceは声明で、本プロジェクトが「海外市場におけるローカライゼーション要件に対する深い知見」を活用するものだと説明している。Geely AutoはCerence xUIを用いて、複数意図の認識、画面上の内容に応じた操作を可能にする「Say What You See」機能、自然な質問や意図の理解といった音声インタラクション手法を導入し、地域ごとの言語的・文化的慣習により適合した車載体験を提供する方針である。両社は今後、Vehicle Control AgentやNavigation Agentなどの機能・性能の高度化に向けて、協業を継続していくとしている。

Cerenceは、このシステムが意図認識型の自然な対話を可能にするとしている。車載アシスタントは、より幅広いタスクに対して会話的かつ的確に応答できるほか、「窓を下げて、それから、評価が高くて無料WiFiと駐車場のあるコーヒーショップを探して」といった複雑な指示にも対応可能だという。また、複数の独立した音響ゾーンをサポートすることで、他の座席位置での会話による干渉を気にすることなく、乗員が車載アシスタントを利用できるとしている。

Lucid-Uber-Nuro、ライドヘイリング向けプロジェクトをアップデート

2025年後半にLucid、Uber、Nuroが、2026年にカリフォルニア州で開始予定のロボタクシープロジェクトを発表した。CES 2026では、米国での開始を予定しつつも将来的なグローバル展開を見据えた同ロボタクシーサービス向けの「量産意図車両(production intent vehicles)」が公開された。テクノロジー志向の強い環境での展示は、プロジェクト開発が着実に進んでいることを印象付けるものとなっている。

Nuroは2025年12月に自動運転車の公道走行試験を開始しており、CES 2026は同車両が一般公開される初の機会となった。共同声明によると、車両はLucid Gravity SUVで、Nuroが自動運転システムを提供し、Uberが車内の乗客体験を設計している。ロボタクシー仕様のGravityには、高解像度カメラ、ソリッドステートLiDARセンサー、レーダーを含むセンサーアレイが搭載されている。これらのセンサーは車体に統合されているほか、専用設計の低背型ルーフマウント・ハローにも組み込まれている。ルーフ上のハローには、乗客や周囲の人々に向けて情報を伝えるためのLEDが備えられており、乗客のイニシャルや運行ステータスなどを外部に表示する。Gravityの車内スクリーンには、ロボタクシーが認識している周囲の状況や走行予定ルートが表示され、歩行者の回避、信号での減速、車線変更、乗客の降車といった動作も可視化される。演算基盤にはNVIDIAのDrive AGX Thorが用いられ、リアルタイムAI処理とシステム統合を担っている。

Sony Honda MobilityがAfeela Prototype 2026を公開、2028年の量産を目指す

CES 2023以降、Sony Honda Mobility(SHM)は、自社のモビリティプロジェクトの進化を段階的に披露してきた。車両ブランドはAfeelaで、初期コンセプトの公開から技術アップデート、価格発表に至るまで情報が拡充されている。SonyとHondaは2022年に合弁事業を設立した。SHMは、「車両はドライバー中心の機械から、ユーザーの嗜好や感情を理解し、モビリティにおける空間と時間の価値を最大化するインテリジェントなパートナーへと進化する」との考えを示しており、Afeelaはこのビジョンを支える設計となっている。

2026年には、SHMは量産前モデルとなるAfeela 1を展示し、初回の納車が同年中にカリフォルニア州で開始される見通しであることを認めた。2027年にはアリゾナ州での販売も追加される計画で、日本向けの納車は2027年上半期に予定されている。車両に関する最近の動きとして、SHMはAfeela Studioのショールームを開設し、各地で展示イベントを開催してきた。これらのイベントには累計で10万人超が来場し、車内デモンストレーションは2万4,000件以上に上ったという。SHMによれば、試作生産は2025年第3四半期に開始されており、車両はHondaの米オハイオ州イーストリバティ工場で生産されている。さらに2026年第2四半期にはAfeela Studio and Delivery Hubを2ヵ所、カリフォルニア州のフリーモントとトーランスに開設予定である。Afeela Advanced Accessは、2025年1月に予約受付を開始した早期予約者向けの新たな体験プログラムで、試乗イベントは2026年後半に実施される計画となっている。

Afeela 1の量産前モデルと併せて、SHMは新たな車両となるAfeela Prototype 2026を公開した。Prototype 2026は「早ければ2028年」に量産化される予定で、公開された画像からは、全高を高めたセダンコンセプトであることがうかがえる。新たなプロトタイプはAfeela 1のデザイン要素を継承しており、より高いベルトラインとショルダーラインに合わせてフロントフェイスも高く設計されている。ルーフラインは、角張った従来型のSUVやCUVというより、SUVクーペに近い造形となっている。SHMはAfeela Prototype 2026の詳細について多くを明らかにしていないが、外観上はAfeela 1をベースとした派生モデルと位置付けられる。駆動系についてもAfeela 1と同様の仕様になるとみられる一方で、両モデルの量産時期には約2年の差があることから、機能や技術面ではさらなる進化が盛り込まれる可能性が高い。

SHMはまた、2024年にQualcommとの協業を認めたのに続き、次世代の電気電子アーキテクチャに、Qualcomm TechnologiesのSnapdragon Digital Chassisを将来的に採用する方針を明らかにした。SHMは「将来を見据えた視点で最先端のプラットフォームを継続的に採用することで、AIを中核とした次世代モビリティ体験の創出を目指す」としている。Afeelaの車両には、Vision-Language Modelを用いたAfeela Intelligent Driveによるレベル2+相当の先進運転支援機能が発売時に搭載される予定で、将来的にはレベル4を目指すが、具体的な時期は示されていない。車載パーソナルアシスタントであるAfeela Personal Agentには、自然な対話体験を実現するためにMicrosoft Azure OpenAI Serviceが活用される。さらに、Afeelaの共創プログラムでは、車載エンターテインメント開発に必要な情報が開発者に提供される。AfeelaはAndroidアプリケーションおよび車載インフォテインメント向けに、クラウドAPIと開発環境の構築を進めている。Afeelaは、「これにより、車内体験をさらに変革する、まったく新しいモビリティアプリケーションの開発が可能になる」としている。

展望と影響

CESは自動車業界の年間カレンダーにおける重要イベントではあるが、展示会全体としては、車両分野以外のコンシューマエレクトロニクス関連のニュースや技術が占める比重のほうが大きい。初日に発表された内容には、パーソナライゼーションの高度化、車載パーソナルアシスタント、車内エンターテインメント向けの先進AIといった共通のテーマが見られた。これらはいずれも業界が数年来取り組んできた分野であり、CES 2026での発表は進化的な内容との印象を与える。「シンプルな」車載音声インタラクションはすでに解決済みとの認識が広がる中、車載アシスタント開発の次の段階では、より複雑なやり取りや、ドライバーや乗員の意図を推測する可能性に焦点が移りつつある。

自動車メーカーやサプライヤーごとに、車両、技術、ブランドによって具体的な実装や展開には違いがあるものの、多くのメーカーはすでに車載アシスタントの第1世代ソリューションの導入を始めている。CES 2026で発表された進展内容は、こうした既存のソリューションを基盤とするものだ。車載パーソナルアシスタント技術や自然言語対応は、より広範に利用可能となりつつあり、CESはサプライヤーや自動車メーカーにとって、技術の進化や次の段階に向けた開発成果を披露する場を提供している。

CESはこれまで完成車の公開の場となることもあったが、2026年に関しては、新たな市販モデルを前面に打ち出す発表はおおむね控えられている。Mercedes-BenzはGLCを米国で初めて展示しているものの、車両自体はすでに公開済みであり、今回も技術面が主な焦点となっている。BMWによるAlexa+の発表も、2025年9月に公開されたiX3に関する理解をさらに深める内容となった。SHMが新たなプロトタイプを公開した動きも、これまでの同社の活動の延長線上にある。SHMは、将来的にレベル4の自動運転を実現し、移動中のエンターテインメント提供を主眼とした車両の開発を目標としており、従来型のモーターショーには参加してこなかった。Afeelaブランドは内向き、すなわち車内体験を重視したプロダクトであり、外観デザインや走行性能ではなく、コンテンツを通じて顧客を楽しませることを目指している。

Changan、タイ生産EVの欧州向け輸出を開始

Abby Chun Tu(プリンシパルリサーチアナリスト)

Changanがタイのラヨーン工場で生産した乗用車の欧州向け輸出を開始した。Changanによると、タイから欧州への初回出荷はDeepal 05を含む500台で構成されている。中国の自動車メーカーである同社は、5月にタイでの生産を開始した。同工場では現在、タイ市場向けおよび輸出向けにS05を生産している。

重要ポイント:Changanは欧州ですでにDeepal S07のミッドサイズSUVを投入している。S05は2026年上半期に欧州の10ヵ国以上で顧客に提供される予定だ。S05は中国市場ではバッテリー電気自動車とレンジエクステンダー式電気自動車の両パワートレインが設定されているが、2026年の欧州市場向けモデルでレンジエクステンダー式電気自動車パワートレインが提供されるかどうかは不明である。欧州で販売されているS07は、後輪駆動のバッテリー電気自動車である。

Mercedes-Benz、Geely出資のQianli Technology向け投資を完了

Abby Chun Tu(プリンシパルリサーチアナリスト)

Mercedes-Benz Groupが、中国のテック企業であるChongqing Qianli Technologyの株式3%を取得した。取引額は13億4,000万元(1億8,790万米ドル)に上る。Qianli Technologyが発表した声明によると、同社の筆頭株主であるChongqing Lifan Holdingsは、Qianli Technologyの株式1億3,563万株をMercedes-Benzに譲渡した。Mercedes-Benzは今後12ヵ月間、保有比率を引き下げないことを約束している。Geelyは2020年にLifan Technologyの再編を主導した。Lifanは2025年初頭に社名をQianli Technologyへと変更し、それ以降、自動車製造からスマートキャビンおよび自動運転システムの開発へと事業の軸足を移し始めている。

重要ポイント:Mercedes-Benzは近年、中国市場向けモデルへのローカライズ技術の導入を強化している。GeelyがQianli Technologyの戦略的パートナーであることから、今回のQianli Technologyへの投資は、新型車への自動運転技術の展開をめぐって、GeelyおよびQianliとの協業を強化する取り組みの一環と受け止められている。Qianli Technologyが開発したGeelyの自動運転ソリューションであるG-Pilotは、すでにGeely、Galaxy、Zeekr、Lynk & Coの各ブランドに属する複数のGeely車種に採用されている。

東京オートサロン2026:スズキとホンダが出展内容を発表

Nitin Budhiraja(シニアアナリスト-オートモーティブ)

スズキとホンダが、2026年1月9日から11日まで千葉県・幕張メッセで開催される東京オートサロン2026に向けた出展内容を発表した。ホンダのブースは「Honda Sports DNA」をテーマに掲げ、複数の注目モデルを展示する。主な見どころとしては、ホンダ・レーシング(HRC)のモータースポーツの知見を投入して仕上げた Civic Type Rの新バリエーションを初公開する「CIVIC TYPE R HRC Concept」、先に発売されたPreludeをベースにHRCパーツを採用し、ハンドリング性能を高めた「PRELUDE HRC Concept」、そして、より爽快な走りを実現する新開発のS+シフト制御技術を初披露する「CIVIC e:HEV RS Prototype」が挙げられる。このほか、2026年のSUPER GTシリーズに参戦予定の新型GT500マシン「Honda HRC PRELUDE-GT」や、過去のSUPER GTシーズンで実際に使用されたNSX-GTを用いたeモータースポーツのレーシングシミュレーターも展示される。一方、スズキは「Life with Adventure」をテーマに、コンセプトカー5台を含む計9モデルを東京オートサロン2026で披露する。注目モデルには、カプコンの人気ゲーム「モンスターハンター」とコラボレーションした「Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition」および「" and "DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition」が含まれる。そのほか、アウトドア撮影向けにカスタマイズされた「New XBEE Nature Photographer」、2025年のENEOSスーパー耐久シリーズに参戦したAutoLaboレーシングチームのSwift Sport、そして2025年12月19日に発表された改良型「SUPER CARRY」の初披露も予定されている。

重要ポイント: 東京オートサロンは、1983年の初開催以来、カスタマイズカーを中心とした年次重要イベントとして位置づけられてきた。自動車メーカーにとっては、最新のイノベーションやカスタマイズモデルを披露し、最先端技術を幅広い業界関係者に示す場となっている。トヨタ自動車、マツダ、日産自動車、ダイハツ工業といった他の国内メーカーも、東京オートサロン2026への出展内容を発表している。

GACとDongfeng、Huaweiと共同開発の新型車を2026年発表へ

Abby Chun Tu(プリンシパルリサーチアナリスト)

中国の自動車メーカーであるGAC(広州汽車集団)とDongfeng(東風汽車)は、Huaweiと協業し、新たな電気自動車(EV)プログラムを進めている。DongfengとHuaweiが共同で立ち上げたブランド「Yijing」では、そのプロトタイプ車両が12月22日に生産ラインから出荷された。Dongfengはすでに、この新型車がフルサイズのスポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV)であり、来年4月に開催される北京モーターショーで初公開される予定であることを発表している。一方、GACとHuaweiが立ち上げたブランド「Qijing」は、2026年6月に初のモデルの納車開始を目指している。GACによると、この新型車はプレミアムワゴンで、Huaweiのレベル3自動運転システムを搭載する予定だという。

重要ポイント: Huaweiが中国の自動車メーカーとの提携を拡大するなか、同社のOEMパートナーが立ち上げた各ブランドには、競合との差別化という課題が突き付けられている。現在、中国市場では約30車種がHuaweiのQianKun ADS(自動運転システム)を搭載しており、価格帯は15万元から100万元に及ぶ。QijingとYijingの両ブランドは、Huawei主導のHarmony Intelligent Mobility Alliance(HIMA)に属するモデルとの競合を避けるため、独自の販売ネットワークを構築する方針だ。HuaweiのQianKunインテリジェント車両ソリューションは、これら2つの新ブランドの今後のモデルに採用される予定である。

NHTSA長官、米国の安全基準改定に向けた目標を提示

Stephanie Brinley(アソシエイトディレクター)

Getty Images

Source: Getty Images

従来型の自動車OEMは、単に車両を製造・販売するビジネスから、アップグレード可能なプラットフォームを販売し、コネクティッドカーサービスのサブスクリプションや、software-as-a-service(サービスとしてのソフトウェア、SaaS)やmobility-as-a-service(サービスとしてのモビリティ、MaaS)のユースケースなど、継続的な収益源を創出する方向へと、実質的に重点を移しつつある。

車両のソフトウェア定義化が進むなか、常時かつユニバーサルなコネクティビティによって、車両は周囲の環境と通信しリアルタイムでデータを収集してクラウドへ送信できるようになっている。こうしたデータを活用することで、コネクティッド機能およびサービスが提供され、無線アップデートによって継続的に強化されていく。従来のコネクティッドサービスに加え、リモート充電や車両ステータスデータを用いた最寄り充電ステーションの検索といった充電関連をはじめ、EV特有のデジタルサービス群も新たに台頭している。

Alliance for Automotive Innovation(自動車イノベーション協会)が主催したカンファレンスでの講演において、US National Highway Traffic Safety Administration(米国道路交通安全局、NHTSA)のJonathan Morrison長官は、時代遅れとなった安全基準の見直しに関する同局の見解を示した。この講演内容は、NHTSAのウェブサイトにも掲載されている。Morrison長官は9月に任命されたばかりで、就任からまだ数ヵ月しか経っていない。

Morrison長官は、NHTSAの基準は本来、特定技術に依存しない形で策定されていることを認める一方、多くの規制は当時の状況を前提に定められており、車両技術の進歩によって、一部の要件はもはや意味をなさない、あるいは逆効果になっていると指摘した。同長官はこうした規制を、人間の体に存在するものの実際の機能を果たしていない痕跡器官になぞらえ、「痕跡的な規制(vestigial regulations)」と表現した。Morrison長官は次のように述べている。「こうした痕跡的な規制は、硬直化しやすく、想定外の形で業界に影響を及ぼす傾向がある。時間の経過とともに連鎖的な影響を生むこともある。やがてそれらは、車両設計とは何かという基本的な考え方の中に組み込まれ、チェック項目が一つ増えるという形で定着していく。そして、そのチェックが一つ増えるたびに、メーカーが望むのであればより効率的かつ効果的に安全要件を満たし、さらにはそれを上回る新たな手法を設計することもできるはずの機会を、私たちは一つずつ失っていくことになる」

Morrison長官は具体例として、端子に12.8Vの直流電圧を印加した際の性能要件を定義している照明関連の基準を挙げた。この規則は、自動車メーカーが48Vアーキテクチャへ移行しようとする場合に、複雑性とコストを増大させる要因となっている。当該基準が策定された当時、48Vアーキテクチャは想定されていなかった。同長官は、こうした規則の一部については、通常7年程度を要するプロセスよりも迅速に是正できると述べ、次のように語っている。「安全上の便益がなく、議論の余地も少ない痕跡的な規制を廃止し、その事実を示すことができれば、このプロセスははるかに単純かつ迅速になる」。こうした見直しは、自動車業界に便益をもたらすと考えられる。

Morrison長官は、5月に16の規則から不要な文言を削除することを提案した過去のプログラムにも言及し、「それらの変更の大半は小規模なものだったが、今後は、より実質的な措置によって、その進展をさらに積み重ねていきたい」と述べている。また、現行の一部規制が、人が車両を操作することを前提に策定されているため、自動運転車の開発を妨げている点にも触れた。さらに、Morrison長官は次のように指摘している。「新たな車両技術がフリートに浸透するには数十年を要する。一方で、私たちは今すぐ交通死亡者数を減らす必要がある。そのため、広範な義務化を伴わない技術や法制度による『後押し』によって、ドライバーが自発的に正しい行動を取るよう促す行動安全プログラムの強化に注力している」。NHTSAでは、行動安全計画(Behavioral Safety Plan)を策定中である。この計画には、地域の安全関連法規の執行を支援するNHTSAの啓発キャンペーンの強化に加え、「州および地方の検察官や裁判官に対する研修の拡充」や、「模範的な交通取締り警察官に対する社会的評価の拡大」などが含まれる。Morrison長官は最後に、次のようにまとめている。「大事な点として理解してほしいのは、新しい車ほど安全であるという事実を私たちが認識しているということだ。私たちは、世界でこれまでにないほど安全かつ効率的な車両を手頃な価格で実現できるよう、自動車メーカーが自由にイノベーションを進められる環境を整えたい」。なお、NHTSAはこれまでにも、自動運転車に関連する安全基準への対応を強化する計画を発表している。

展望と影響

Morrison長官が12月2日に発言して以降、これに対応する正式な規則案や具体的な措置はまだ打ち出されていないが、今回の発言は、同局の今後の方向性を反映するとともに、現在の政策スタンスを浮き彫りにするものとなっている。講演の根底には、より賢明な安全基準を通じて、手頃な価格の車両を実現すべきだというメッセージも込められていた。安全基準の見直しや更新は煩雑な作業である一方、US Federal Motor Vehicle Safety Standards(米国連邦自動車安全基準、FMVSS)の中には、技術の進化に追いついていない規則も存在する。逆に、あまりにも急ぎすぎることで、実用段階に達していない技術の公道投入を可能にしてしまうリスクもある。規制の枠組みは本質的に、過去の挙動や、ある特定時点における技術的能力を基準として、将来の基準を定める仕組みとなっている。

ドナルド・トランプ大統領の政権からの包括的なメッセージとして、車両の価格がもっと手頃になれば、人々の新車購入ペースは加速し、古い車両が市場から姿を消すペースも速くなることで、結果的に道路の安全性が高まる、という考え方が示されている。Morrison長官もこのメッセージを引き継ぎ、次のように述べた。「新しい車ほど安全であること、そして、犠牲者が新しい車両に乗っていれば防げた事故が相当数あることを、私たちは認識している。したがって、安全性を高め、フリートの更新をより迅速に進めるという点で、私たちと皆さんの利害は100%一致している」

米国議会は、車両価格の手頃さを議題とする公聴会を2026年1月14日に開催する予定であり、安全技術も議論の一部となる見通しである。NHTSAはFMVSSやCorporate Average Fuel Economy(企業別平均燃費基準、CAFE)規制、ならびにリコールに対する監督権限を有しており、交通安全の向上に向けた取り組みを支援している。一方でNHTSAは、例えば州レベルにおける速度規制や、飲酒運転・わき見運転を禁止する法律を制定・執行する権限は持っていない。ただし、地域レベルでの取り組みを後押しするプログラムや、ドライバーの意識向上を目的とした啓発キャンペーンを支援するためのリソースは有している。

車両基準を変更するにあたり、米国議会はNHTSAに対し、技術動向や実現可能性の分析を行い、パブリックコメントを踏まえた上で、適切な規則を評価・決定するよう指示している。NHTSAの基準を改定するには通常およそ7年を要する。また、NHTSAは飲酒運転に関する州レベルの法律を直接定める権限は持たないものの、米国議会は、そもそも飲酒状態での運転を防止し得る車両技術について評価を行い、最終的には義務化するよう同局に命じている。ただし、この規則は現時点ではまだ最終決定には至っていない。

Huaweiのスマートカーアライアンス、統一エコシステムを構築へ

Abby Chun Tu(プリンシパルリサーチアナリスト)

Huaweiが支援するHarmony Intelligent Mobility Alliance(ハーモニー・インテリジェント・モビリティ・アライアンス、HIMA)は12月9日、参加ブランドが技術展開に関する統一基準策定を目指すとともにリソースを共有することで、中国の新エネルギー車(NEV)市場における競争力を強化していく方針を発表した。HIMAは現在、Huaweiと同社のOEMパートナーであるSeres、Chery、BAIC、JAC、SAICが共同で立ち上げた5つのブランドで構成されている。上海で開催されたイベントではHuaweiと同社の自動車関連パートナー各社の幹部が、ソフトウェアプラットフォーム、サービスネットワーク、充電インフラ、マーケティングを対象として協業を深化させていくと述べた。今回の協業は、HIMAの傘下で展開されるAITO、Luxeed、Stelato、Maextro、Shangjieの全ブランドを対象としている。Huaweiのスマートカー事業責任者であるYu Chengdong氏は、統一基準の導入とリソース共有により、ユーザーに対してより「一貫した価値」を提供できるようになると述べている。また、この取り組みは、HIMAの戦略が個別の取り組みからエコシステム主導の協業へと転換したことを示すものだと強調している。HIMAは11月に81,864台を出荷しており、前年同月比で89.6%の増加となっている。

重要ポイント: HIMAの累計出荷台数は12月5日時点で100万台を超えている。成長の次段階では、スマートキャビンやインテリジェントドライビングシステムからクラウドベースのサービスに至るまで、自動車メーカー各社がブランド横断で共通の技術ソリューションを展開できる統一プラットフォームの構築を目指す。HIMAはまた、自前の充電インフラおよび共通のアフターセールスネットワークを構築するため、リソースの集約も進める方針だ。AITOは、HuaweiとSeres Groupが2021年に立ち上げたブランドで、現在HIMA傘下で最も販売台数の多いブランドとなっている。AITOブランドの2024年累計出荷台数は387,100台に達し、前年同期比で268%増となっている。

Ford、欧州市場向け新型PHEVにBroncoの名称を採用へ

Tim Urquhart(プリンシパルアナリスト)

Ford(フォード)が欧州市場向けに開発している新たなプラグインハイブリッド車(PHEV)には、Bronco(ブロンコ)のネームプレートが付与される見通しだ。Automotive News Europeが報じている。同報道によると、このモデルは角張ったデザインを持つCセグメントSUVで、タフかつアグレッシブなプロポーションを採用し、スペインの同社バレンシア工場でKuga(クーガ)と並行して生産されるという。2027年にデビュー予定で、サイズはKugaよりやや小さく、米国市場で高い販売実績を誇るBroncoおよびBronco Sportとは異なり、米国市場向けにオフロード志向を強化したこれらのモデルとの共通点はないとされる。

重要ポイント:Broncoは西欧市場で競争力を持つ製品になる可能性を秘めており、フォードが欧州戦略を転換したことを示す象徴的なモデルといえる。かつては2030年までにバッテリーEV(BEV)専業ブランドとする方針を示していた同社だが、昨年11月にこの欧州戦略の転換を発表している。当初はVWのMEBプラットフォームを採用したExplorer(エクスプローラー)およびCapri(カプリ)の電動DセグメントSUVの生産を開始したが、現時点ではいずれも販売は低調にとどまっている。BroncoはFord Europeにとって必要とされていた現実路線への回帰を象徴する存在であり、Fiesta(フィエスタ)とFocus(フォーカス)の生産終了後、主力となる量販モデルの拡充を求めてきたディーラーにも歓迎されるだろう。

中国本土EV事業Avatr、香港でIPO申請

Abby Chun Tu(プリンシパルリサーチアナリスト)

Chongqing Changan Automobile(重慶長安汽車 、Changan Auto)の新エネルギー車(NEV)子会社であるAvatr Technologyが香港特別行政区で新規株式公開(IPO)を申請した。Avatrが香港証券取引所に提出した資料によると、IPOによる調達資金は、新モデルの開発、次世代車両アーキテクチャの構築、ブランド力および販売ネットワークの強化、ならびに運転資金の補填に充てられる予定だ。2025年6月末時点で、Changan AutoはAvatrの株式41%を保有する筆頭株主となっている。Avatrは2022年8月に初のモデルとなるAvatr 11を発売した。同社は現在、スポーツ用多目的車(SUV)2モデルとセダン2モデル、計4モデルを販売している。S&P Global Mobilityのデータによると、Avatrの販売台数は2023年に2万6,694台、2024年に6万4,451台となっている。エントリーモデルである06と07の2モデルを追加したことで、Avatrの販売は2025年も拡大を続けている。2025年1月~10月の販売台数は9万7,369台に達したが、前年同期は3万9,236台だった。

重要ポイント:Avatrは、香港上場に関する具体的な目標については明らかにしていない。EV市場の過密化に対する懸念や、中国自動車産業がデフレ圧力への対応に苦慮していることを背景に、中国の新興NEVメーカーにとって資金調達環境は一段と厳しさを増している。2025年上期のAvatrの純損失は、前年同期比11%増の16億元(2億2,600万米ドル)に拡大した。2022年~2024年の累計純損失は97億元に達している。

長安汽車、現代自動車の中国工場を買収

2025年12月1日

Abby Chun Tu Principal Research Analyst

中国の自動車メーカー長安汽車は、北京現代がかつて運営していた工場でディーパルのモデルを生産する。現代自動車と北京汽車の合弁会社(JV)「北京現代」は、事業再編の一環として2021年に工場での生産を終了した。その後、同工場は、重慶市の国有企業に16億2,000万元の取引価格で売却された。北京現代は現在、中国で北京と滄州の3つの自動車製造工場を操業している。

重要性: 長安の新エネルギー車(NEV)ブランドであるディーパルは現在、重慶と南京で自動車の組み立てを行っている。2024年は、中国での商品ラインナップの充実により、売上が急成長した。ディーパルによると、重慶工場の年間設計生産能力は15万台である。2024年の生産台数は110,092台に達した。コンパクトスポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV)「ディーパルS05」の需要拡大を背景に、2025年には14万台超の生産を見込んでいる。2025年のディーパルの販売目標は前年比50%増の36万台であった。2025年の最初の10ヶ月間で、輸出を含むディーパルの販売台数は259,728台に達した。

零跑汽車、エントリーモデルの電気SUV「A10」を公開

2025年11月27日

Abby Chun Tu Principal Research Analyst

中国の自動車メーカー、零跑汽車が中国でスポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV)「A10」を公開した。同電気自動車は、零跑汽車のエントリーレベルA製品シリーズの最初の製品である。零跑汽車はまだ「A10」の詳細な仕様を発表していない。同モデルは、車体の長さが4.2メートル以上、ホイールベースが2.6メートル以上になる見込みである。零跑汽車によると、「A10」の最大航続距離はCLTC (China Light-Vehicle Test Cycle) で500 kmであるという。このモデルには、LiDARベースの自動運転システムと、クアルコムのスマートコックピットチップSnapdragon 8295を搭載したスマートキャビンシステムが搭載される。

重要性: 零跑汽車は2026年に100万台の販売を目指している。売上目標は、4つの製品シリーズの見通しを反映している; A, B, C and D。零跑汽車の2025年の販売台数はすでに50万台を超えており、年末までに通年目標を達成している。「A10」のようなエントリーモデルは、ここ1年でBEVの人気が高まっている中国のサブコンパクトSUV市場で、零跑汽車の売り上げを伸ばす上で重要な役割を果たすだろう。このモデルはBYDの「Yuan Up」や吉利汽車の「Xingyuan」などと競合することになる。「Yuan Up」の上限は約8万元から、「Xingyuan」は7万元からの価格である。零跑汽車はまた、2026年に欧州で「A10」を発売し、世界市場の小型車購入者にアピールするためにハッチバックEV「Lafa5」を一緒に提供すると発表した。

ニオのファイアフライブランド、右ハンドル市場での拡大を目指す

2025年11月24日

Ian Fletcher Principal Analyst

ニオは、この構成の製品の生産を開始した後、右ハンドル市場へのファイアフライブランドの拡大に取り組んでいる。同自動車メーカーは声明で、最初の出荷はシンガポールに向かうと述べた。しかしながら、ロイターは、ファイアフライブランドの社長であるダニエル・ジン氏は、同ブランドが「短期的に関税障壁のない国での取り組みを大幅に強化する」と述べたと伝えられており、英国、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア諸国を主要市場として取り上げた。ジン氏はこれらの市場での販売台数の見通しについては明らかにしなかったが、消費者からの評判を高めるため、販売ペースは緩やかになる可能性が高いと述べた。

重要性:ニオは昨年末のイベントでファイアフライを発表した。当初は中国で発売され、その後ノルウェー、オランダ、ベルギーなど欧州の一部市場にも供給されてきたが、欧州では中国製電気自動車 (BEV) に対するEUの関税が発動され、販売台数は限られていた。そのため、右ハンドルモデルの生産を開始し、関税負担のない市場に焦点を当てている。しかしながら、ニオは中国の他の新しい電気自動車とは異なり、ファイアフライをプレミアムオプションとして位置付けようとしている。実際ジン氏によると、シンガポールではファイアフライの価格はこの分野の他の車よりも高い。同氏はまた、「代理店との交渉の中で当社が強調したのは、ファイアフライを中国製EVと単純に考えることはできない...ポジショニングを下げたら終わりだということである」と語った。S&P Global Mobilityは、2026年のファイアフライの販売台数を45,600台と予測しているが、その87%は中国での販売となる見通しである。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

ボルボ・カーズ、利益率改善に向け吉利汽車との提携強化を発表

2025年11月17日

Ian Fletcher Principal Analyst

ボルボ・カーズは先週スウェーデンで開催したイベントで、最新の戦略的アップデートを発表し、その中で、これまでに明らかにしていたイニシアティブの一部と、利益率改善につながる吉利汽車との提携拡大の意向を具体化した。

プレゼンテーションで注目されたのは、2026年1月21日に最終的に近い将来発表されるボルボ「EX60」である。これは同自動車メーカー初のバッテリー駆動のミッドサイズクロスオーバーであり、バッテリー駆動のスポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV) カテゴリーでは既にいくつかの製品を展開しているが、このモデルの投入により電気自動車 (BEV) の市場規模は200%拡大することになる。この車の仕様は公表されていないが、同自動車メーカーは、この技術に乗り換えることで潜在的な所有者が抱くであろう多くの懸念に対処すると主張している。これには、内燃機関 (ICE) 乗用車と同程度の航続距離、平均的なトイレ休憩と同程度の速度での充電、同サイズのXC60 T6プラグインハイブリッド車 (PHEV) と同レベルの価格設定などが含まれるが、実現可能な販売台数は明らかにされていないものの、より高い利幅が見込まれる。

また、「EX60」のベースとなっているSPA3プラットフォームも拡張されている。ボルボはこれを「妥協のないEVアーキテクチャー」と呼び、「これまでにない利点」をもたらすと主張している。同社によると、従来のSPAプラットフォームとは異なり、このアーキテクチャはサブコンパクトなBセグメントから大型で豪華なFセグメントまで、幅広いサイズカテゴリで使用できるように設計されており、スケーラビリティの向上とコスト削減が期待できるという。その特徴の一つは、「メガキャスティング」プロセスの使用である。ボルボによると、「EX60」ではリアフロアに使われていた100個の溶接部品が単一鋳造品に置き換えられ、コストが35%削減されるという。また、バッテリーの設計・組立を自社で行うことで、25%のコストダウンを実現したという。また、近年開発された部品の中には、コストを下げたものもあると言われている。確かに、ボルボによると「EX60」に搭載される第3世代のバッテリーは、2024年に発売された第2世代に比べてキロワット (kWh)時あたりのコストを25%削減でき、第2世代は、2020年に発売された第1世代に比べてコストが15%向上したという。第3世代のバッテリーは第2世代と比べて、エネルギー密度が20%、kWhが10%向上すると同時に、充電時間が15%短縮され、製造時のカーボンフットプリントが40%削減されるという。もう一つの例は、自社開発の電気駆動システムの進化である。全輪駆動仕様では、2021年に発売した第1世代と比較して、2023年に発売した第2世代は16%のコストダウンを達成しているが、2025年に発売した第3世代は18%のコストダウンを達成している。さらに、第3世代の電気駆動システムは、第2世代よりも35%強力で、効率が1パーセントポイント向上し、重量は11%削減されている。

それを支えてきたのが、自社開発のハードウェアシステムによる垂直統合と、自社開発のソフトウェアによる水平最適化である。これは単一のソフトウェアスタックとコンポーネントのプラットフォームを中心としており、最終的にはすべての製品に展開される予定で、同社は「ソフトウェア・デファインド・ビークル [SDV] における当社のリーダーシップを強調するものである」と述べている。同社は、顧客に複数のメリットを提供するだけでなく、企業が製品のライフサイクルを通じてより迅速に製品をアップデートできるようになると指摘しており-1年に最大4回のアップデートが、本番稼働中または無線アップデート (OTA) を通じてインストールされ-迅速な開発と低コストを同時に実現できる。

ボルボは近く発売される「EX60」の仕様を公表していないが、主な競合車種として同社が見ているアウディ「Q6 e-tronクワトロ」、アウディ「SQ6」、BMW「iX3 50 xDrive」、メルセデスベンツ「GLC 400 4Matic」のデータをスライドに示し、「「EX60」は主要な分野で主な競合車種に打ち勝つと当社は確信している」と述べている。

しかしながら、より高いレベルの電動化は依然として自動車メーカーの戦略の重要な部分であるが、プレゼンテーションは、ICEを構成要素の一部として使用するパワートレインを次の10年に渡って提供する計画について、先週CEOであるサミュエルソン氏が報告したコメントを強調した。実際、同社の最高戦略・製品責任者であるマイケル・フレイス氏が行ったプレゼンテーションでは、同社は現在、当初の予定よりも長いBEV 100%への橋渡しをしていると述べた。これはSPA1とCMAのプラットフォームベースのモデル用にアップグレードされたPHEVパワートレインでサポートされ、一方「Gen 2 PHEV」と同社が呼ぶものは、航続距離拡張型電気自動車 (EREV) として知られるバックアップエンジン付きの電気自動車である。同社はこれを、顧客がBEVを通じてパワートレイン技術の利点の大部分を活用しているので、最も消極的な顧客をBEVに引き込むための重要な足がかりになると考えている。中国では「XC70」として発売されている。

吉利汽車とのシナジー拡大計画について、サミュエルソン氏は、中国ブランドが世界の自動車業界で大きなシェアを獲得している競争的な市場環境の中で、吉利汽車との独特な協業が明らかな強みになっているとの見方を示した。ボルボは、中国で最近発表した「XC70 EREV」を含む過去の製品提携を基に、吉利汽車との提携が製品の迅速な市場投入とコスト削減の鍵になるとしている。コスト効率の改善は、購入における節約とシナジー効果に起因し、共同交渉と共通の供給者パネルを通じて規模を活用することによって部分的に支援される。ボルボ最高産業事業責任者であるフランチェスカ・ガンボーニ氏によると、ボルボは現在、吉利汽車と共通のサプライヤーを130社持ち、部品費用の約75%を占めているが、今後数年間でこれを50%増やし、共通サプライヤーを200社程度にしたいと考えており、その中で、共同交渉や、見積依頼書 (RFQ) プロセスの拡大により、吉利汽車のサプライヤーも取り込むことで、コスト削減を8%まで高めたいと考えている。規模だけでなく、「should cost」-交渉開始前の部品の推定コスト-を共有することで、サプライヤーとのコストを最小限に抑えることができる。また、「文化とベストプラクティスの共有」に加えて、吉利汽車とのコストベンチマークからも利益を得られると考えており、中国の自動車セクターにおける開発のスピードと機敏性、共通性の向上、回復力の向上、破壊的な影響の軽減に注目している。これにより構造的コストを削減し、利払前・税引前利益 (EBIT) への寄与度を2%~3%と見込んでいる。

顧客ニーズに応えて利益を上げるための同自動車メーカーの取り組みを支援するとともに、同自動車メーカーは、3つの主要分野に焦点を当てた販売モデルの変更を行っている:シンプルさ、透明性、精度。シンプルさは、顧客に「包括的なサービス」ができるだけでなく、指定できるトリミングレベルとオプションの数を減らすことができる。透明性に関しては、顧客に透明な価格設定のオンライン購入オプションを提供する。精度は、インスタントオプションを含め、顧客に明確な納期を提供することを意味する。この販売モデルは、2026年1月からスウェーデンで提供を開始し、シンプルさと透明性を追求した上で、2026年第1四半期から第2四半期にかけて、即納または受注生産による正確な配送オプションを提供する予定である。オプションとして即納を提供する計画にもかかわらず、同社は顧客への配送を迅速化することで在庫レベルを10%削減できると見込んでおり、これは、パートナーとの在庫のオフバランス化の集中管理、バリエーションの少ないシンプルな提供構造、AIをサポートする注文から配送までのプロセスによって可能になる。さらに将来的には、AIを活用した「より迅速で透明性の高い対話型の購入決定」の提供を目指している。また、特定の消費者グループへのターゲティング、halo製品市場戦略、オンライン購入オファーと連携した「デジタルおよびシグナルベースの最適化」を通じて、自動車1台当たりのマーケティング費用を最大20%削減することを目指している。これにより、販売車両の簡素化、配送精度の向上、販売車両1台当たりの商業コストの削減に加え、収益性が1%パーセントポイント向上する。電動化計画や新製品、ボルボ・ブランドの強化により、利益はさらに2~3%パーセントポイント増加すると同社は予想した。

ボルボのフレドリック・ハンソン最高財務責任者は、上記の施策により長期的に8%以上のEBITマージンを達成できる体制が整うと述べているが、達成時期は明らかにしていない。しかしながら、同氏は、同社が製品の拡大に支えられた収益性の高い「電動化された成長」と、「EX60」による対応可能市場の成長を含む-SPA3から得られる利益-およびEREVを通じた電動化への橋渡しの拡大により-2%から3%のEBIT改善を見込んでいると付け加えた。同時に、中国製品の供給拡大にもつながる吉利汽車とのシナジー効果 や変動費の削減により、EBITは2%~3%改善すると見込んでいる。また、「固定費規律」による間接的なコスト削減により、1%から2%のEBIT改善を見込んでおり、単一のソフトウェアソリューションを持ち、ハードウェアの複雑さを軽減してエンジニアリングの効率化を図る計画;と「商業的な再生を実現する」。EBITの2%から3%の改善には、過去の製品投資などの減価償却費や電化・SDVプラットフォームへの多額のインフラ投資が足かせとなる。ボルボは「力強いプラスのキャッシュフロー」を目指しているおり、スロバキアのコシツェに新設したBEV工場のほか、SDVプラットフォーム、電動モーター、メガキャスティング、「セルツーボディ」車用バッテリーの導入など、自動車の主要エンジニアリング分野に最近巨額の投資を行っている。すでに投資額が減少している中、ボルボは2027年末までにそれらを完成させる計画であり、それは、投資額がそれ以上に減少するだけでなく、投資の配当を「収穫」することを意味している。

見通しと影響

この発表は、サミュエルソン氏が2025年の第1四半期に復帰した後、ビジネスを軌道に戻す方法についての同氏の当初の概要を具体化するものである。それまでの間、同社は180億スウェーデンクローナのコスト・キャッシュアクションプランを実行していた。これには、サプライヤーとの交渉や吉利汽車とのシナジー効果の拡大、物流事業のスリム化などに伴う変動費の30億クローナ目標が含まれる。さらに50億クローナを、整理解雇プログラムを通じて間接経費を削減することで捻出し、このプログラムは3,000人の雇用に影響を与えたが、コストは当初の予想よりも低いことが判明した。さらに、設備投資と運転資本を100億クローナ削減することを目標としており、これは在庫の削減、計画投資の削減、運転資本の規律によって支えられている。同自動車メーカーの第3四半期決算の発表で、同社は当初の計画よりも早く目標を達成していると述べた。

「EX60」はボルボにとって、特に新しい技術と投資の組み合わせを考えると非常に重要な製品になるだろうが、2030年の積極的な電動化目標を骨抜きにするという同自動車メーカーの決定と、100% BEV達成への橋渡しを延長することで、このモデルが短期的に成功するためのプレッシャーは小さくなるはずである。それでも、ボルボがこれまでに説明してきたように、この車は顧客にとって魅力的な提案になるはずであり、特に、「EX90」や「EX30」が抱えていた厄介な問題を回避することができれば、その魅力はさらに増すだろう。S&P Global Mobiilityは、このモデルの生産がスウェーデンのボルボのトースランダ工場で2026年4月に開始されると予測しているが、初年度の2027年には約61,200台が生産されると予想している。しかしながら、2028年までに中国の大慶、インド、マレーシアでも組み立てを開始し、2030年の世界生産台数は108,000台となる予定である。

中国ではすでに「XC70」が発売されており、世界の他の地域では一部の顧客にとってEREVは完全なBEVへの入り口とみなされているが、ボルボは他の地域での導入には消極的なようである。同社は「XC70」の地域化に関して、「Android」ベースのソフトウェアへの移行や、現地の安全規制および排出ガス規制への適合などの課題を指摘しているが、その理由の一部は、ボルボ「XC60」のアップグレードも予定されていることかもしれない。S&P Global Mobilityは、プログラムコード「V526B」で知られるこの車両が2026年後半に米国チャールストンで組み立てを開始し、2027年第2四半期にトースランダで生産されると予測している。新世代の「XC60」は、引き続きSPA1に支えられ、PHEVのパワートレインをアップグレードすることで、ゼロエミッションの航続距離を伸ばすことができる。さらに、ボルボが販売地の近くで生産する意向であることを考えると、「XC70」の出荷は、特に現在の関税要因を考えると、あまり魅力的な選択肢ではない可能性が高い。2028年後半に生産が開始される予定の大幅なアップデートが施された「XC90」もSPA1を採用しており、進化の一環としてパワートレインがさらに強化される可能性がある。

S&P Global Mobiltyは、この戦略プレゼンテーションに示された情報を吸収し、必要に応じて当社の予測を変更する。しかし、現時点では、当社は2025年の世界販売台数は、過去最高を記録した2024年に比べ、前年比8.3%減の696,200台を見込んでいる。しかしながら、当社は、新製品が市場に投入される今後数年間で成長は回復し、2027年から2028年にかけて75万台以上の販売台数に達すると予想している。また、ボルボは新たな電動化ブリッジに肉付けしたものの、2030年に販売する乗用車の約半数にEVパワートレインを搭載し、2035年には約75%に増加すると当社は予測している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

ルノーグループ、ヴァレオとのレアアースフリーモーター共同開発を中止、中国の自動車部品メーカーとの共同開発に切り替える模様

2025年11月13日

Ian Fletcher Principal Analyst

関係筋2人がロイターに語ったところによると、ルノーグループはヴァレオとの間で進めていたEV用のレアアースを使用しないモーターの開発プロジェクトを中止した。ある情報筋は、「ヴァレオとの「EV7」エンジンプロジェクトは中止した」と付け加える前に代わりに「中国のサプライヤーから購入できる固定子を除いて、バリューチェーン全体にわたって完全に社内で行われる」と述べた。関係筋によると、今回の決定はコスト削減の必要性に基づくもので、中国のサプライヤーは競争力のある価格を提示しているという。BEV技術を専門とするルノーグループのアンペレ子会社の広報担当者は、「中国のパートナーになる可能性はある」と述べたが、決定は下されておらず、「プロセスはまだ継続中である」と付け加えた。しかしながら、代表者は「当社はフランスに (固定子を) 設置する可能性を検討している」と述べた。

重要性: ルノーグループとヴァレオは、2022年初頭に新しいレアアースを使用しない電気モーターを開発すると発表した。「E7A」モーターは2028年に発売される予定で、小型のBEVに使用されている現行世代の電気モーターより約25%高い200 kWの出力を実現するとともに、システム電圧を400 Vから800 Vに引き上げ、充電時間の短縮を図る。両社はこのプロジェクトに数年間取り組んできたが、中国のパートナーとの協力を検討するという決定は、中国の上海にある新しいACDC研究開発 (R&D) センターでの取り組みに由来する可能性がある。これまでのところルノーグループへの主な貢献は、先週発表された新世代ルノー・トゥインゴの開発支援であるが、開発期間と部品コストの削減で得た経験を他の分野でも活用したいと考えている。今回のモータに採用されている固定子もその一つであろう。しかしながら、報道によると、中国のサプライヤーの専門技術を活用する可能性はあるものの、電気モーターはフランスのクレオンにあるルノーの工場で組み立てられ、クレオンはすでにルノーグループの電気モーター生産の中心地となっているという。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

中国自動車メーカー、関税の逆風の真っ只中で世界生産拠点を拡大

2025年11月10日

Abby Chun Tu Principal Research Analyst

中国の自動車メーカーが世界展開を拡大する中、中国の自動車輸出台数は2025年に600万台を超える見込みである。2025年の最初の第3四半期には、中国本土の自動車メーカーが495万台以上を国際市場に出荷した。新エネルギー車 (NEV) は全体の出荷台数の36%近くを占めた。テスラとグローバル自動車メーカーの合弁会社 (JV) が中国の自動車輸出に貢献しているが、中国の国内自動車メーカーがこの部門の大部分を占めており、奇瑞汽車、BYD、上海汽車が3大輸出企業である。国内生産を促すために貿易障壁を設ける市場が増える中、中国の自動車メーカーは海外での新しい生産能力拡大を追加することに注力している。BYDは10月初め、同社の新しい工場によって生産された1,400万台目のNEVの生産を祝い、ブラジル初の工場の開所式を行なった。式典にはブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大統領とジェラルド・アルクミン副大統領が出席した。現地で組み立てたBYD Song Proを受け取った大統領は、同自動車メーカーのブラジルへのコミットメントを高く評価し、新工場を「カマカリとバイーアの人々の尊厳の回復」の象徴と呼んだ。総投資額55億レアル (10億米ドル) を投じた新工場は、BYDがアジア以外で最大の投資となり、ブラジル国内で2万人の直接・間接雇用の創出が見込まれる。長城汽車も8月に新しく完成したブラジル工場で生産を開始した。新工場は、メルセデス・ベンツが以前運営していた場所に建設され、中国以外では3番目の長城汽車の全工程生産工場となる。

東南アジアや中央アジアでも、中国との距離が近く、貿易関係が強いことから、この3年間、中国からの投資が流入している。両地域では、中国の5大自動車輸出企業であるBYD、奇瑞汽車、長安汽車、上海汽車、吉利汽車が、自社工場、合弁工場、現地パートナーの製品ラインを含め、南西および中央アジアの製造拠点を19拠点に拡大した。このうち15カ所以上は、中国自動車メーカーの海外進出が本格化した2022年以降に建設された。中央アジア最大の自動車市場であるウズベキスタンでは、2025年の中国自動車メーカーのライトビークル生産台数が前年比で36%増加すると予測されている。同国におけるグローバル自動車メーカーの生産台数が減少している中でのこの増加は、中国自動車メーカーの新興市場への参入が、米国、ドイツ、日本の既存の自動車メーカーに与える影響を示している。東南アジアでは、EVに対する消費者の関心の高まりと地域の大きな自動車需要により、インドネシアやマレーシアなどの国が中国自動車メーカーにとって重要な成長市場となっている。しかしながら、両国とも国内生産を促すため、完全輸入のEVに対する優遇措置を縮小している。例えばマレーシアは完全に輸入した電気自動車 (EV) に対する免税措置を2026年1月1日から廃止し、現地組み立て (CKD) EVは2027年まで優遇税制の恩恵を受ける。インドネシアの完全に組み立てられたEVの輸入に対する税制上の優遇措置も2025年末で終了する。こうした変化に対応するため、BYDや吉利汽車、奇瑞汽車など中国の自動車メーカーはコスト優位を維持するため、現地組立車の生産を拡大している。

欧州では、地政学的な不確実性と高い運営コストが中国企業の投資決定を複雑にしている。中国からのEV輸入の流入を受け、EUは国内産業と欧州ブランドの利益を守るために高額な関税を発表した。しかしながら、中国の大手自動車メーカーは関税の逆風にもかかわらず、同地域での生産拠点拡大で大きく前進した。例えばBYDは、輸入中国製BEVに対するEUの関税を回避するため、欧州に2カ所の生産工場を建設している。BYDはまだ正式な発表をしていないが、第3工場の建設も検討されているという。

BYDと比べると、奇瑞汽車のヨーロッパでの生産開始のアプローチは微妙である。同中国自動車メーカーはスペインの自動車メーカー、エブロEVモーターズと合弁契約を結び、スペインでエブロブランドの自動車を生産する。日産の旧工場を改装した同JVのバルセロナ工場では、奇瑞汽車の技術を採用して開発されたSUV「S400」、「S700」、「S800」の3車種のエブロモデルをまず組み立てる。バルセロナ工場では、ジャエクーとオモダの下でスペインと他の欧州市場向けに奇瑞汽車のモデルも生産する。中国のEVスタートアップはまた、費用のかかるグリーンフィールドプロジェクトにコミットするよりも、パートナーシップを活用してローカライズ計画を迅速に進める傾向がある。零跑汽車はステランティスの支援を受けており、ステランティスのポーランド工場を活用して欧州で車両の組み立てを開始した。同様のアプローチにより、零跑汽車はステランティスの既存のグルン工場を利用して今年末までにマレーシアで生産を開始する予定である。

見通しと影響

中国の自動車メーカーは長年、提携や自社工場への投資を通じて、世界各地で自動車の組み立てを行ってきた。しかしながら、これらの海外生産拠点が貢献する生産量は、まだ大きな規模には達していない。中国の3大自動車輸出企業である奇瑞汽車、BYD、上海汽車の国内生産台数を合わせると、2024年の世界生産台数の95%以上を占めている。奇瑞汽車は、10カ所を超える海外組立拠点と、20年以上にわたるグローバル販売網の構築により、海外生産量第1位となっている。

中国の自動車メーカーは近年、南米や欧州、アジアを優先的に世界の生産能力を拡大している。BYDや長城汽車などの自動車メーカーは、グリーン フィールド生産プロジェクトに多額の投資を行うことで、ブラジルなどの新興市場で強固な関係を築こうとしている。世界第6位の自動車市場であるBYDの新工場は、同国の指導者たちから前例のない注目を集めている。この南米最大の市場は、メルセデス・ベンツとフォードが操業を終了した後、製造業の再生を目指している。こうした状況の中、BYDのバイーア州への投資は、ブラジルが製造業の力を取り戻すための画期的な契約として注目されている。BYDにとってブラジルは大きな成長機会である。BYDは輸出を通じて、南米最大の自動車市場で既に勢いを得ている。2022年から2025年10月までのブラジルでの同中国自動車メーカーの販売台数は172,303台であった。2025年9月だけで、BYDの乗用車の登録台数は9,934台に達し、BYDブランドは5.56%のマーケットシェアを持ち、全国販売台数で第7位となった。しかしながら、中国の自動車メーカーの中には、より慎重に新しい収容能力を追加するメーカーもある。吉利汽車は市場を試すため、一部地域での拡大の初期段階で現地の組み立て業者と提携することを選んだ。吉利汽車の李書福会長兼創業者は6月、重慶で開催された自動車フォーラムで、世界の自動車業界は「深刻な過剰生産能力」に直面しており、吉利汽車は新たな工場を建設しないことを決定したと述べた。

新興国では、中国の自動車メーカーの存在感の高まりも、これらの地域市場のグリーン・トランジションを加速させるのに役立つだろう。BYDの「ドルフィン」や零跑汽車の「C10」、吉利汽車の「ギャラクシーE5」など、中国ブランドの世界市場向け電気自動車の生産拠点はすでに世界各地に割り当てられており、自動車購入者への納入を迅速化している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

シャオミ、YU7の配送待ち時間を10週間短縮

2025年11月10日

Abby Chun Tu Principal Research Analyst

シャオミ自動車は北京工場でYU7の生産を増強し、自動車購入者への納車を迅速化した。中国の経済メディアのランジンガーによると、「YU7」の納期は10週間短縮され、35週間から38週間となったという。「YU7」の最上位モデルである「YU7 Max trim」の納期を32週間から35週間に短縮した。シャオミ自動車は10月に中国で22の新しいショールームを追加し、その数を424に増やし、125都市に及んだ。

重要性: シャオミの10月の納車台数は2ヶ月連続で4万台を超えた。シャオミ初のスポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV) である「YU7」は、2025年6月の発売以来、好調な受注を維持している。シャオミは2025年の販売目標を35万台としている。現在の生産ペースでは、シャオミは既存の2つのモデルの出荷と2026年の大型高級SUVの登場をサポートするために年間生産台数を約50万台に増やすことができる。253,500元から販売される「YU7」は、シャオミ初のバッテリーEV SUVで、販売開始から最初の24時間で28万件以上の払い戻し不可の予約を受けたとシャオミは述べた。しかしシャオミの北京工場の生産は依然として予想を下回っている。シャオミのアプリによると、「YU7」と「SU7」セダンの配送待ち時間は26週間以上となっている。中国が電気自動車 (EV) 購入時の免税措置を2025年末で終了することを受け、シャオミは2026年に同社の車両を受け取る顧客に最大15,000元の補助金を提供する方針を示した。理想汽車や広州汽車などの自動車メーカーも同様のプログラムを発表しており、2025年第4四半期に顧客に注文してもらうことを目指している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

スズキ、グローバル戦略においてフレックス燃料車とバイオガス事業でインドを重視

2025年9月10日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド

スズキ株式会社|施設・運営、経費、企業、研究開発、ライトビークル、テクノロジー、コーポレート

Jamal Amir, Principal Research Analyst

スズキ株式会社は、技術戦略2025で、インドを同社のグローバル技術戦略の最前線に位置付けている。Economic Timesの報道によると、日本の自動車メーカーは今年度、インドでフレックス燃料車を発売するとともに、地元の酪農協同組合と協力して革新的なバイオガスイニシアティブを拡大することを計画している。2025年度のスズキのグローバル収益に占めるインドの割合は約41%、利益に占めるインドの割合は約45%であった。フレックス燃料車は複数の種類の燃料タイプ、通常はガソリンとエタノールまたはメタノールの混合燃料で運転できる内燃機関(ICE)を装備している。スズキは、牛糞を原料としたバイオガス生産プラントを開発・建設するバイオガス事業を通じて、インドのカーボンニュートラル推進に力を入れている。スズキ株式会社の代表取締役社長である鈴木俊宏氏は、インド市場で大好評を博する圧縮天然ガス(CNG)車への活用を強調した。このイニシアティブの社会経済的な意味合いは注目に値する。スズキは、地域の酪農家から牛糞を購入することで、約10億人が暮らす農村の所得向上を目指している。これは、エネルギーと肥料の自給自足を達成するというインドの国家目標と一致している。最初のバイオガスプラントは2025年に稼働する予定であり、このイニシアティブの重要な一歩となる。バイオガス事業に加え、スズキはインドで販売する全ての乗用車と二輪車が現在E20燃料に対応していることを強調し、二輪車分野ではすでにフレックス燃料(E85)モデルの量産を開始している。同自動車メーカーは、また、フレックス燃料モデルを今年度中に投入する計画を積極的に進めている。

重要性: スズキのインド子会社であるマルチ・スズキは、多くの競合他社とは異なり、脱炭素化に向けたマルチフューエルアプローチを採用しており、地域の需要に合わせて電気、ハイブリッド、CNG、フレックス燃料を含む幅広い車種を提供している。同自動車メーカーは、インドでの販売台数に占める電気自動車(EV)の比率を2031年3月までに15%に、ハイブリッド車(HEV)の比率を25%にする目標を掲げる。インドにおけるCNG車の総売上高は35%を占め、残りの25%をエタノール混合燃料対応車とする計画である。スズキは代替燃料に加え、インドでの軽量化技術を推進し、エネルギー消費と排出ガスの最小化を図っている。同社は、新素材の採用や車体構造の最適化により、燃費の向上とCO2排出量の削減を図っている。また、インドでのサーキュラーエコノミーにも積極的に取り組んでおり、分解設計による環境負荷低減、プラスチック使用量の削減、リサイクル材の利用拡大などに取り組んでいる。この多面的なアプローチは、進化するインドの自動車業界を舵取りするスズキの持続可能性と革新へのコミットメントを示している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

VW、米国での投資を検討、ポルシェは米国での生産計画なし-報道

2025年9月9日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国

フォルクスワーゲンAG|貿易(輸出入) 、生産、経費、ライトビークル

Stephanie Brinley, Associate Director

フォルクスワーゲン(VW))とポルシェの経営陣は最近、メディアとのインタビューで、高関税という現実に直面した場合の米国製造業への投資の可能性について話し合った。Automotive Newsの報道によると、VWグループの最高経営責任者を務めるオリバー・ブルーメ氏は、IAAミュンヘン・ショーで行われたメディアとの円卓インタビューでこのように述べたという。ブルーメ氏は、米国の投資は雇用を増やし、地域社会を強化し、新たなサプライチェーンを構築し、将来の税金と輸出を支えると述べ、VWグループは米国との貿易交渉の一環として米国への大規模な投資を検討していると述べたと伝えられている。ブルーメ氏によると、VWは米国の通商当局と協議しているが、投資プログラムの可能性の詳細については明らかにしていない。同氏は「当社は、関税のために多くの損失を被っている。15%の関税はフォルクスワーゲングループにとって負担であり、当社は、早急に合意に達する機会を歓迎する。私は期待している」と述べたと伝えられている。ブルーメ氏は、また、VWグループが米国でプロジェクトを成功させるには、インセンティブや税制上の優遇税制措置が必要であると示唆した。これとは別に、ポルシェ・カーズ・ノースアメリカの責任者であるティモ・レッシュ氏は、ポルシェが米国の製造投資に反対する決定を下したことについて、ハンデルスブラットに語った。 レッシュ氏は、アメリカの関税によるコスト増にもかかわらず、同社は生産拠点に満足しており、「それが現地生産を開始するための当面の具体的な計画がない理由である」と述べた。VWグループの別の工場やCKDの生産設備を活用する可能性についての質問に対し、レッシュ氏はポルシェにはどちらの選択肢も必要ないと答えた。むしろ、同社の生産量の減少が要因となっている。「このような理由からも、現時点では現地生産はコストの観点から合理的ではない。」

重要性: VWグループとその関連企業は、米国の高関税環境を整理しており、米国とEUの最新の貿易枠組みを維持しようとしていることは明らかである(ドイツ:2025年8月29日:EU、EU車の輸入関税を引き下げるため米国製品への関税撤廃へ および欧州-米国2025年8月22日:米国、EU、貿易協定への拘束力のないコミットメントに署名参照) 。これまでの報道によると、アウディは米国での生産オプションを検討しており、建設中の「スカウト」の工場や他のアウディプロジェクトの生産能力の一部を取得する可能性もあるという。しかしながら、VWグループはアウディの米国での生産を、現在の貿易協定の改定よりもかなり前から検討していた(米国:2025年6月23日:アウディ、米国での工場建設を検討および米国:2023年2月27日:VWグループ、米国で「スカウト」とアウディEVの生産を検討-報道参照)。ポルシェの米国での販売機会に関する指摘は、米国に工場を建設するには強力な輸出業者であるか、シェアされる必要があることを反映している。2024年、ポルシェは米国で8車種にわたる76,000台弱を販売した。アメリカでは「マカン」が約25,000台と最も売れた。米国は2024年、ポルシェの全世界総販売台数の約25%を占めた。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

現代自動車のバッテリー工場建設が中断-報道

2025年9月5日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国

現代自動車|施設・運営、生産、ライトビークル、人事

Stephanie Brinley, Associate Director

オートモーティブ・ニュースとAP通信の報道によると、メタプラントの一部である現代自動車グループのバッテリー工場は、2025年9月4日に米国移民局が施設を強制捜査を行い、不特定多数の人々を逮捕したため、建設が中断されたという。この報道は、米国移民関税執行局(ICE) の広報担当者の発言を引用し、連邦捜査官と地元の法執行機関が「違法な雇用慣行とその他の重大な連邦犯罪の申し立てに対する進行中の犯罪捜査の一環として、司法捜査令状を執行した。この調査は、法に違反した者の説明責任を確保し、法の支配を維持することに焦点を当てている」と伝えている。報道によると、現代自動車の広報担当者は強制捜査があったことを認め、「当社は法執行機関に協力しており、すべての労働規則と出入国管理規則を遵守することを約束している」と述べたという。地元メディアによると、ジョージア州パトロール隊が境界を確保し、道路へのアクセスを制限し、工事は一時停止された。報道によると、何人が拘束されたかの情報はないが、人々を乗せたバスが出発するのが見られたという。

重要性: この記事を書いている時点では、どれくらい早く工事が再開されるのか、何人の従業員が影響を受けたのかは不明である。申し立ての詳細も明らかになっていない;現代自動車や提携先のLG、従業員に関連する他の請負業者に対する正式な告発はまだ行われていないようで、不正行為がどこにあるのか;実際にあったかどうかは不明である。しかしながら、米国の自動車産業プロジェクトに対するICEの強制捜査が報告されたのはこれが初めてである;確立された自動車製造施設では報告されていない。トランプ政権は、不法入国した移民の身元確認と強制送還に積極的な政策を取っている。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

ルノーコリア、新CEOにニコラ・パリ氏を指名

2025年9月4日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-韓国

ルノー|市場分析、人事

Isha Sharma, Research Analyst

ルノーコリア自動車は今週初め、ニコラス・パリ氏を新CEOに任命したと発表したと聯合ニュースは報じている。パリ氏は9月1日付で、ステファン・ドブレーズ氏」の後任としてルノーグループのインド事業を統括することになった。フランスのランス経営大学院を卒業したパリ氏は、2015年にルノーグループに入社する前は自動車サプライヤーのZFレンクシステムに勤務し、20年以上にわたりグローバルな自動車購買およびリーダーシップの分野で経験を積んできた。同氏の在職中、中国のアライアンス・イノベーション・ラボで購買部門を率いるなど、フランス、インド、中国で重要なポジションを歴任した。直近では、同氏は、バッテリー、電動パワートレイン、先進運転支援システム (ADAS)、コネクティビティ、ソフトウェア、電子部品の購買担当副社長を務めた。2022年3月にCEOに就任したドブレーズ氏は、ルノーのグローバル戦略に沿った重要な商品開発イニシアティブであるオーロラプロジェクトを立ち上げ、ルノーコリアの長期的な競争力とグループにおける戦略的意義の強化に取り組んできた。この取り組みの最初のモデルは2024年9月に発売した「グランドコレオス」で、すでに韓国市場で45,000台以上を販売している。

重要性: パリ氏のルノーコリア自動車CEO就任は、アジアを中心とした主要市場での事業強化に重点を置くルノーグループの戦略を反映したものであり、重要な意味を持つ。グローバルな自動車購買における豊富な経験とリーダーシップにより、急速に進化する自動車業界におけるルノーコリアの成長と競争力を強化する。同氏のリーダーシップは、ルノーの国際戦略に沿った製品開発を目指すオーロラプロジェクトなどのイニシアチブを実行し続ける重要な時期に発揮されている。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

日本がインドに4億米ドルを投資し竹由来バイオ燃料精製所を設立

2025年8月29日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本-インド

経費

Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive

Nikkei Asiaの報道を引用したBusiness Standardの報道によると、日本は、竹由来バイオマスを自動車用燃料に変換するインドのバイオ燃料プロジェクトに官民から最大600億円 (4億800万米ドル) の資金を提供する計画である。この資金調達は、政府系金融機関の国際協力銀行 (JBIC) と三井住友銀行などの民間企業が拠出する。JBIC単独で資金総額の2億4,400万ドルを拠出する。同取り組みは、国営の電力金融公社が主導し(PFC)、 持続可能なエネルギーに関する日印協力の一環である。融資はPFCを通じてインド法人Assam Bio Ethanol Private Limited(ABEPL) に融資され、アッサム州ゴラガート地区に新製油所を建設している。完成間近のこの施設では、地元で採れる竹からバイオ燃料を生産する。この製油所では、インドでガソリン添加剤として使用されるバイオエタノールを年間49,000トン生産する予定である。また、接着剤などに使用する酢酸11,000トン、合成樹脂の原料となるフルフラール19,000トンを生産する。残ったバイオマスは発電に利用し、ゼロウェイストアプローチを推進する。

重要性: バイオ燃料はインドの自動車産業にいくつかの重要な利益をもたらす。第一に、温室効果ガスの排出削減に貢献し、気候変動との闘いや都市部の大気環境の改善に貢献している。エタノールなどのバイオ燃料を燃料供給に統合することで、産業は輸入化石燃料への依存を減らし、それによって燃料価格を安定させることで、エネルギー安全保障を強化することができる。さらに、バイオ燃料の利用は、バイオ燃料生産に使用される作物などの農産物の新たな市場を創出することによって農村開発を促進し、農民の所得を増加させることができる。日本は資金を提供するだけでなく、製油所に日本の蒸留装置を設置し、日本の発酵技術を導入するための議論を継続するなど、バイオ燃料生産に関する技術的知見を提供する予定である。さらに、このプロジェクトは、化石燃料の輸入への依存を減らすためにガソリンに20%のエタノールを混合することを奨励するインドのE20プログラムに沿ったものである (インド:2025年7月25日:インド、ガソリンへのエタノール20%混合を前倒しで達成参照) 。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

現代自動車労働者、賃上げ要求ストに賛成票

2025年8月26日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-韓国

現代自動車|施設・運営、生産、企業、ライトビークル、人事、電動化

Jamal Amir, Principal Research Analyst

韓国の現代自動車の労働組合は賃上げを求めてストライキを開始することに賛成票を投じ、この動きは7年ぶりのストライキにつながる可能性があると聯合ニュースは報じている。8月25日に行われた投票では、組合員の86.15%がストライキ計画を支持し、42,180人の組合員の95%近くが投票した。同日、国家労働委員会の仲裁が失敗し、ストの法的権利が確保されたことで、労組はストに備えることができた。ストライキへの圧倒的な支持にもかかわらず、即時の行動は期待されていない。労組は8月28日に臨時スト委員会を設置し、具体的な対策を協議する予定である。

重要性: 今回のストライキ投票の背景には、今年に入って17回の賃金交渉が行われるなど、労組と経営側の交渉が失敗に終わったことがある。労組は毎月の基本給の大幅な引き上げ、具体的には労働者1人あたり141,300ウォン (102米ドル) の賃上げを主張してきた。また、現代自動車の年間純利益の30%を成果給として分配し、ボーナスを現行の7.5ヶ月から、労働者一人当たりの給与の9ヶ月分に増やすことを要求している (韓国:2025年1月23日:現代自動車、2024年の純利益が前年比7.8%増、シェア2025年の見通し参照) 。労組はまた、雇用安定や報酬に対する懸念を反映し、定年を60歳から64歳に引き上げることを求めている。最近、米国の自動車輸出関税15%の発動など、外圧に直面している韓国自動車産業にとっては厳しい時期である。このような関税は、現代自動車の米国市場での事業と収益性に大きな影響を及ぼす可能性があり、労組の賃金とボーナスの引き上げ要求はさらに切迫したものになる。同報道は、現代 (ヒョンデ) 自動車グループのチョン・ウィソン会長が、イ・ジェミョン大統領とドナルド・トランプ米大統領の重大な首脳会談に出席するため、韓国財界代表団としてワシントンDC(米国)を訪問しているという。今回の首脳会談の結果は、現代自動車など韓国企業の今後の対米投資計画に影響を及ぼす可能性がある。状況が進展すれば、ストの可能性は、現代自動車の事業と従業員関係、さらには韓国のより広範な自動車産業に広範な影響を及ぼす可能性がある。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

ヒュンダイ・インディア、顧客のデジタルキー機能登録率33%を発表

2025年8月20日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド

現代自動車|企業、コンポーネント、ライトビークル、製品、テクノロジー、トレンド、コーポレート

Jamal Amir, Principal Research Analyst

ヒュンダイ・モーター・インディアは、特定の車種の顧客の間で革新的なデジタルキー機能の登録率が33%という驚異的な数字を発表したと、同社が発表したデータを引用してAutocar Professionalが報じている。この先進技術は、ユーザーがスマートフォンやスマートウォッチを使って車のロック解除、ロック、始動を行うことを可能にするもので、インドにおけるコネクテッドカーソリューションへの大きな転換を示している。デジタルキー機能は、2024年9月に現代自動車「アルカザール」で初めて導入され、その後2025年1月に「クレタ・エレクトリック」モデルに導入された。このシステムは、Hyundai Bluelinkモバイルアプリケーション内に統合された近距離無線通信(NFC)技術によって動作し、ユーザーのデバイスと車両間のシームレスな対話を可能にする。利用統計によると、デジタルキーユーザーの68%はiOSデバイスを利用しており、32%はAndroidプラットフォームを利用している。さらに、この機能はソーシャル・コネクティビティをサポートしており、ユーザーの35%がデジタルアクセスを家族や友人と積極的に共有している。最大3人のユーザーまたは7台のデバイスを同時に接続できるため、複数のドライバーがいる家庭での利便性が向上する。

重要性: 現代自動車は、早くも2019年にそのような機能を導入し、インドにおけるコネクテッドカー技術のパイオニアと位置付けている。同社は、将来的にデジタルキー機能を他の車種にも利用できるよう拡大し、自動車技術分野における同社のリーダーシップをさらに確固たるものにする計画である。ヒュンダイ・モーター・インディアのマネジングディレクター、キム・ウンス氏は「デジタルキーに対する熱狂的な反応は、日常生活に真の価値をもたらす技術を生み出すというわれわれの信念を再確認するものである」と述べた。これは、技術革新を通じてユーザー体験を向上させるという現代自動車のコミットメントを示している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

シャオミ、2027年の欧州市場参入を目指す

2025年8月20日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-ドイツ

施設・運営、市場分析、ライトビークル、電動化

Surabhi Rajpal, Senior Research Analyst

シャオミは中国でEV事業を立ち上げた後、2027年までに欧州で初の電気自動車(EV)を発売し、世界での競争を目指す。シャオミの社長であるルー・ウェイビン氏は、スマートフォン需要の減少を補い、今年に入って2番目のEVを投入したことで四半期収益が31%増加したことを受けて、この拡大の詳細を明らかにしたとブルームバーグは報じている。

重要性: シャオミは海外進出の意向を表明しているが、これまで具体的なターゲット市場を特定していなかった。同社はすでに、ドイツのミュンヘンでの公道テスト用にシャオミSU7 Ultraを登録するなど、欧州での機会を模索し始めている。欧州は中国のEVメーカーにとって利益率が高い可能性があるため魅力的だが、多額の関税が課される。シャオミがEVを欧州に輸出した場合、最大48%の関税が課される可能性があり、EUは市場競争を歪め、現地メーカーを脅かす不公正な国家補助金への懸念から10%の輸入関税と35~38%の追加の相殺関税を課している。米国の状況はさらに厳しく、中国のEVメーカーは100%の関税に直面しており、事実上市場から締め出されている。これらの障害にもかかわらず、6月下旬に発売されたシャオミのスポーツ・ユーティリティ・ビークルYU7に対する強い需要は、競争の激しいEV市場における同社の100億米ドルの投資に拍車をかけている。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

テスラ、インドで小売拠点を拡大

2025年8月11日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド

テスラ|施設・運営、経費、企業、売上高、ライトビークル、電動化、コーポレート

Jamal Amir, Principal Research Analyst

テスラは、主要都市部に一等地の小売スペースを確保することでインド進出戦略を大きく前進させ、インドの電気自動車 (EV) 業界では極めて重要な動きを見せているとET Autoが報じている。最近、同自動車メーカーはデリーのエアロシティーにあるWorldmark 3の1階に8,200平方フィートの小売スペースをリースし、この決定は、インドの主要都市において認知度の高いプレゼンスを確立するという同社のコミットメントを強調するものである。2025年7月30日に文書化されたリース契約は、Oak Infrastructure Pvt Ltdとの9年間のサブリースであり、36ヶ月のロックイン期間を特徴としている。テスラは、当初の月額賃料1,722,000ルピー(平方フィート当たり約210ルピー)と共用エリアメンテナンス(CAM)料、平方フィート当たり33.5ルピーを支払う。この契約には、10台分の駐車スペースが含まれ、それぞれ月額6,000ルピーで、前払いで払戻可能な敷金1,030万ルピーと共益費10,300,000ルピーが含まれる。賃料は2025年3月15日から3年ごとに15%ずつ上昇し、120日間の装備期間を設けて運用を開始する。デリー空港の近くに戦略的に位置するこのショールームは、テスラの多様なEVとエネルギー製品を展示する主要小売店として機能すると予想されている。デリーのショールームに加えて、テスラはグルガオンでもSohnaロードのOrchid Business Parkに33,475平方フィートの大きなスペースをリースして存在感を示している。この施設は小売店舗としてだけでなく、デリー・NCR地域における同社初の統合サービスセンターおよび配送ハブとしても機能する。2025年7月15日から有効となる9年間のリース契約は、7月28日に複数の不動産開発業者と登録され、テスラのインドにおける包括的な事業基盤を確立するというコミットメントをさらに確固たるものにした。

重要性: 7月15日、ムンバイのバンドラクルラコンプレックス(BKC)にテスラ初のインドショールームを開設し、インド市場向け「モデル Y」を5,989,000ルピーで公開した(インド:2025年7月16日:テスラ、モデル Yでインド市場に参入参照) 。さらにテスラは、ムンバイのKurla Westに24,565平方フィートの車両サービスセンターをリースしてサービス業務を行っており、カスタマーサービスとサポートに対する強力なアプローチを示している。特に米国と欧州の市場が飽和状態に近づいている今、インドはテスラにとってまたとない機会を提供している。Autocar Professionalによる報道は、先に、持続可能性を優先する裕福な消費者層の増加に伴い、インドの高級EVセグメントが急速に成長していると指摘していた。現在、高級車セグメントにおけるEVの普及率は11%を超えており、これは内燃エンジン(ICE)搭載の高級車が最高48%なのに対し、EVには一律5%の物品サービス税(GST)が課されるなどの優遇税制が背景にある。テスラの価格設定は、同社を高級車セグメントに正々堂々と位置づけ、タタ・モーターズやマヒンドラ&マヒンドラ(M&M)のような大衆市場のインド企業ではなく、BMWやメルセデス・ベンツなどのドイツブランドと競合する。S&P Global Mobilityは、テスラが「モデルY」の導入に続き、今後数年内に「モデル3」をインドで発売すると予想している。2030年までに、当社はテスラのインドでの年間販売台数は約1万台になると予想している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

VW、米市場でのハイブリッド車販売を待ち受ける

2025年8月11日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国

フォルクスワーゲンAG|施設・運営、企業、ライトビークル、コーポレート

Tim Urquhart, Principal Analyst

フォルクスワーゲン(VW)オブアメリカは米国での販売を加速させるため、新しいハイブリッドモデルの提供を待っているとAutomotive Newsは報じている。VWの乗用車ブランドは、ここ数ヶ月、米国市場での新型モデルの発売が好調で、「ジェッタ」フェイスリスト、サブコンパクトクロスオーバーの「タオス」、第3世代の「ティグアン」、そして待望の「ID.Buzz」が欧州市場での発売に比べて遅れて同社のラインナップに加わった。しかしながら、米国ではパワートレインの人気が高まり、ハイブリッド車の選択肢が少ないという問題があった。フォルクスワーゲンオブアメリカのCEOであるクイェル・グルーナー氏は4月、同社の2つのベストセラーモデルである「ティグアン」と「アトラス」D-SUVクロスオーバーのハイブリッドモデルを米国で発売する計画であると述べた。

重要性: VWには、米国市場での販売を大幅に拡大し、幅広い消費者にとって魅力的なハイブリッドモデルがないことは明らかである;同社の電動IDシリーズは安定したペースで販売されている。しかしながら、VWは欧州市場向けのプラグインハイブリッド車の開発に注力し、それは米国市場にとってうまくいきそうにないコストとウェイトペナルティとなる。その結果、VWはこれらのフルハイブリッドモデルをゼロから開発しなければならず、それは費用と時間のかかるプロセスであり、米国市場向けの「ティグアン」と「アトラス」のフルハイブリッドモデルの正式な発売日はまだ決まっていない。その結果、S&P Global Mobilityは、VWブランドの米国での登録台数は2025年に344,000台、ハイブリッド車の販売台数が本格化するとみられる2027年には384,000台に増加すると予想している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

トヨタウーブン・シティは新しいインベンターズ12人を集める

2025年8月5日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本

トヨタ自動車株式会社|テクノロジー、トレンド・進化、自動運転車、コネクテッドビークル

Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive

トヨタ自動車株式会社 (以下、トヨタ自動車) とウーブン・バイ・トヨタ株式会社は、日本の裾野市に開設する実世界コースモビリティのテストコース「Toyota Woven City」において、9月よりフェーズ1を開始するにあたり、新たに12名の「インベンターズ」を追加したと発表した。インベンターズとウィーバーズ-住民と訪問者-が協力して、社会に役立つ製品とサービスの開発を加速させる。新グループにはトヨタ以外の2社が含まれる:インターステラテクノロジズはロケットや人工衛星の開発に注力しており、共立製薬は獣医学に取り組んでいる。残る10のインベンターズは、株式会社豊田自動織機、株式会社ジェイテクト、トヨタ車体株式会社、豊田通商株式会社、株式会社アイシン、株式会社デンソー、トヨタ紡織株式会社、トヨタ自動車東日本株式会社、豊田合成株式会社、トヨタ自動車九州株式会社のトヨタグループ各社で構成されており、2025年1月に発表した初期のグループの上に築く全体で19のインベンターズになった。

重要性: ウーブン・シティには、自動化地上移動のための専用道路と、物流サービスの自動化実験のために設計された地下道である「物流ストリート」がある。第一段階は47,000平方メートルの広さで、昨年完成した14の建物のうち8棟が含まれており、主に居住用の建物で、インベンターズと居住者の交流センター、エネルギービルなどがあるという。ウーブン・シティの核となるのは、トヨタがロボット工学や自動運転車、コネクティビティの開発を研究室からより自然な日々の交流を研究できる場所に移すためのスペースを提供することである。トヨタはこの都市の主要な電力源を水素にする計画である。2,000人の居住者には、ホームロボティクスや入居者の健康をチェックするセンサーベースの人工知能(AI)など、最新のヒューマンサポート技術を導入する計画である。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

BMW、マグナ・シュタイアー、「ノイエ・クラッセ」のBEVパワートレイン生産を開始

2025年8月5日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-オーストリア

BMW |施設・運営、生産、経費、企業、ライトビークル、電動化、コーポレート

Tim Urquhart, Principal Analyst

企業の声明によると、BMWシュタイアーはまったく新しい中型電動スポーツ・ユーティリティ・ビークル (SUV) iX3のパワートレインの製造に着手しており、同車種は来月のIAAミュンヘン・モーターショーで一般公開される予定であるという。iX3がBMWの歴史の中で最も重要な立ち上げの1つであることを考えると、BMWが本拠地でこの車をデビューさせることは適切と言えるだろう。というのも、iX3が、今後公開されるモデルの大部分をサポートする、同社のまったく新しい電気自動車 (BEV) アーキテクチャ上に構築される最初のモデルであるからである。BMWのオーストリア製造工場では、新型iX3用の同社の第6世代BEVパワートレインの生産が現在始まっている。BMWグループの生産担当役員であるミラン・ネデリコヴィッチ氏は、この開発について次のように述べて、「今日、当社はBMWグループの未来の基礎を築いた。Gen6電動エンジンの最初の生産拠点として、シュタイヤー工場は「ノイエ・クラッセ」と当社のグローバル生産ネットワークの継続的な発展の中心となっている。」と述べた。

重要性: 2022年のプロジェクト開始から2030年までの間に、BMWグループはシュタイアー工場におけるBEVパワートレインの開発と生産の専門知識の拡大に10億ユーロ以上を投資している。今回の生産能力増強により、同工場はBMWグループの主要なパワートレイン製造拠点であり続ける。40年以上にわたり、同工場は、BMWおよびMINIブランド向けの内燃機関 (ICE) を開発、製造してきた。同工場では、ICEディーゼルおよびガソリン (石油) エンジンの製造を継続するとともに、電動パワートレインの製造も継続する。モーター部品に関しては、ローター、ステーター、トランスミッション、インバータがシュタイアーで製造される。電動エンジンのハウジングはランツフート工場のアルミニウム鋳造アルミニウム鋳造で鋳造され、さらにシュタイヤーで加工される。このインバータは、新しい社内クリーンルーム環境で製造される予定であり、この重要な機器の汚染を避けるために、製造が可能な限りクリーンな環境で行われることを保証するために多くの投資が行われてきた。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

日産、欧州本社の人員削減を協議

2025年8月6日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–フランス

日産自動車株式会社|施設・運営、企業、市場、ライトビークル、人事、コーポレート

Ian Fletcher, Principal Analyst

日産は、フランスのモンティニー=ル=ブルトンヌー にある欧州本社の人員削減について、労働組合と協議している。日産はロイターに対し、欧州日産の従業員約560人と協議を開始したことを認めた。同通信が確認した同社の文書と内部メールによると、経営陣と組合は、強制解雇の前に自主的な解雇について話し合うことで合意しており、話し合いは2025年10月20日までに終了する予定であるという。詳細は11月に従業員と共有される予定である。事情に詳しい匿名の人物がロイターに語ったところによると、日産はオフィスの大幅な変更を計画している。

重要性:日産はこれまで、経営再建計画「Re:Nissan」の下、コスト削減と効率化の一環として、グローバル事業の再編計画を発表してきた(日本:5月14日日産、2024~2025年度に対比して、6,709億円の純損失を計上し、経営再建計画「Re:Nissan」を発表参照)。同社は、2024~2025年度(FY)に対比して、固定費と変動費の合計で5,000億円のコスト削減を目指す。構造改革の一環として、同自動車メーカーは、2027~2028年度までに車両生産工場を現在の17工場から10工場に削減する計画である (メキシコ:2025年7月30日:日産、メキシコと日本の工場閉鎖を確認および日本:2025年7月16日:日産、追浜工場での生産を2027年度末までに終了へ参照)。また、日産は、2024~2025年度と2027~2028年度の間に合計2万人の人員削減を計画しており、欧州日産での人員削減もこの動きの一環となる。これと同時に予定されている大きな変更に関する情報源からのコメントは、施設の責任に関連している可能性がある。現在は欧州だけでなく、アフリカ、中東、インド、オセアニア地域でも活動している。これは、時間帯の問題だけでなく、地域の市場要件に迅速に対応する能力の問題を引き起こす可能性がある。いかなる変更も、地域の独立性を高め、現地の競争や傾向に適応する自由を与えることを目指すかもしれない。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

小鵬汽車、新型P7クーペを公開

2025年8月1日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-中国 (本土)

企業、販売、展示・発売、ライトビークル、製品、コーポレート

Tim Urquhart, Principal Analyst

Gasgoo Chinaの報道によると、小鵬汽車は最近、最新モデルXPENG P7電気自動車クーペの公式画像を公開した。8月6日に中国で発売される予定のこのモデルは、小鵬汽車のデザインとテクノロジーを大幅に進化させたもので、非常に魅力的でスポーティな4ドアクーペデザインを採用しており、ポルシェのタイカンなどと競合することになる。公式画像によると、2024年モデルのP7+とよく似た印象的なフロントとリアのデザインで、空力性能を向上させるリアスポイラーを特徴としている。新型P7のサイドプロファイルは、よりアスレチックなクーペのようなシルエットを採用し、洗練されたスマートな外観に寄与するフラッシュドアハンドルを採用している。同車はEセグメントで、長さ5,017 mm、幅1,970 mm、高さ1,427 mmである。3,008 mmのホイールベースは、ユニボディ構造と相まって、中型電気自動車セグメントの消費者にとって重要な要素である安定性とハンドリングを向上させる。このモデルにはオプションのシザードア、衝突防止機能付きフロントバンパー、レーダーシステム、隠しドアハンドルが装備されている。さらに、車両後部には、速度に応じて空力を最適化するアクティブリフトスポイラーが装備されている。「P7」はまた、低抵抗デザイン、コントラストカラー、ブラックアウトの3つの異なるホイールオプションを提供し、すべてが目を引くオレンジ色の4ピストンキャリパーを備えている。このレベルのカスタマイズは、消費者が個人の好みに合わせて車を調整することを可能にし、競争の激しい自動車市場においてますます重要な側面となっている。「P7」は3つのバリアント、2つのバッテリーオプションを利用できる予定である:中国小型車テストサイクル(CLTC )での航続距離が625 kmの74.9 kWhバッテリーパックと、CLTCでの最大航続距離が820 kmのより堅牢な92.2 kWhバッテリーパックである。この航続距離の柔軟性により、「P7」は都市部での通勤と長距離移動の両方に適した選択肢となり、電気自動車の消費者の主な懸念の1つである航続距離不安に対処する。

重要性: XPENG P7は2020年4月に発売され、同年11月には「P7」エディションが発売された。このモデルは大きな成功を収め、2022年3月23日には生産台数10万台というマイルストーンを達成した。この成功は、小鵬汽車が先進的な技術をユーザーフレンドリーな機能と統合することに戦略的に重点を置いていることに起因しており、これは中国の技術志向の高い消費者ベースによく共鳴している。今回の大幅な見直しにより、競争が激化する中国の高性能BEV市場での販売拡大が期待される。S&P Global Mobilityは、新型「P7」の販売台数が2030年にピークの46,000台に達すると予想しているが、ただ、初代モデルのピークは2021年の61,000台であった。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

ヒュンダイ・インディア、GSTに51億7,000万ルピー要求支払い不足の疑い

2025年7月24日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド

現代自動車|方針・規制、企業、ライトビークル、コーポレート

Jamal Amir, Principal Research Analyst

ヒュンダイ・モーター・インディア(HMIL) は最近、特定のスポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV) モデルに対する物品・サービス税 (GST) の補償税の支払い不足を理由に51億7,000万ルピー (5,990万米ドル) の多額の支払いを要求され、税務当局の厳しい目にさらされているとAutocar Professionalは報じている。当局への提出書類によると、命令はタミル・ナードゥ州の中央物品・サービス税 (CGST) 局長官が発したもので、GSTの補償金25億9,000万ルピーと罰金25億9,000万ルピーの支払いを確認する内容である。この要求は2017年9月から2020年3月までの期間に関するものである。

重要性: 報道は、GST補償税が通常28%に設定されている標準GST率を補完する、特定のカテゴリーの車両に課される追加課税であると指摘している。2017年に導入されたこの税は、GST制度への移行によって生じる潜在的な歳入不足を州が補うことを目的としている。この税の賦課は、メーカーがコンプライアンスと課税の複雑さをナビゲートする中で、自動車業界内で論争の的となっている問題である。この要求に対し、現代自動車はこの命令は財務や事業などに影響はないと主張している。同自動車メーカーは現在同命令を再検討し、税務当局の決定に対して不服申し立ての権利を行使する意向を示している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

スズキ、新型「アルトラパン」「アルトラパンLC」を来月発売へ

2025年7月24日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本スズキ株式会社|製品

Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive

スズキは、軽乗用車「アルトラパン」と「アルトラパンLC」の仕様を一部変更し、8月25日に発売する。R06Dエンジンやマイルドハイブリッドシステムを搭載し、走りやすさと燃費性能を向上させた。デザインの変更点は、フロントグリルとバンパーの改良を含む。新しいカラーオプションである-ルーセントベージュパールメタリックとフォギーブルーパールメタリックは-「アルトラパン」のパレットを11色、「アルトラパンLC」のパレットを12色に広げる。デュアルセンサーブレーキサポートII、車線逸脱抑制機能、信号切り替わりにも対応した発進お知らせ機能を標準装備し、安全性を高めている。また、急速充電が可能なUSB電源ソケットを搭載し、スズキコネクトにも対応する。月間販売目標は3,000台である。

重要性: 「アルト」は、PK5プラットフォームをベースにしたAセグメント車で、日本のスズキ湖西工場で製造される。S&P Global Mobilityのデータは、日本での人気は高いものの、2014年の約70,900台から2024年には42,200台まで減少しており、2025年には40,200台までさらに減少すると示している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

現代自動車、新たな顧客特典プログラムを開始

2025年7月17日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国

現代自動車|研究開発、売上高、ライトビークル

Stephanie Brinley, Associate Director

現代自動車は、デジタルサービスを利用する顧客に報いる3段階のプログラム「Hyundai Rewards」を創設した。このプログラムは新規および既存のオーナーが利用でき、MyHyundaiアカウントから無料で参加できる。顧客は、Bluelinkの機能の利用、定期的なメンテナンスの完了、自動車の購入、リコールまたはサービスキャンペーンの完了、Bluelinkの有料サブスクリプションへの登録、リモートサービスの利用、およびデジタルキーの「Phone-as-Key」機能の利用によって報酬を得る。従来のポイントプログラム ロイヤルティ プログラムのようにクレジットカードと連動していないため、ポイント制ではなく、信用調査も必要ないと現代自動車は説明している。現代自動車は、「オーナーはブランドと関わるためにすでに行っている行動に対して報酬を得ることができる」と述べた。報酬にはシルバー、ゴールド、ブルーがあり、ブルーが最高レベルである。Hyundai Motor Americaのアフターセールス・カスタマー・エクスペリエンス担当の副社長、ミシェル・ポワリエ氏 は、「全く新しいHyundai Rewardsプログラムで、当社の忠実な顧客のために現代自動車のオーナーシップ体験を強化することを目指している。当社は、インタラクティブな感じがして、ヒュンダイを所有することにもっと満足感が得られるプログラムを作りたかったのである。Hyundai Rewardsは顧客が簡単に参加でき、すでに行っている行動で報酬を得ることができる」と声明において述べた。

重要性: このプログラムは、外部からの支出に報いるクレジットカードではなく、デジタル上の交流や車両サービスに報いることで、現代自動車のディーラーや技術との交流の価値を高めるものである。このプログラムは、オーナーが時間をかけずに使っていたかもしれない機能を使うように促す可能性がある。オーナーがその機能を気に入れば、所有体験を向上させ、ロイヤルティを高めることができる。リコールとサービスの完了に対する報酬は、車両の適切なメンテナンスを確実にするのに役立つ可能性がある。リコールの要素も興味深く、なぜなら、リコールは消費者に完了を最後まで実行するさせるのが難しいことが多いからだ。現代自動車のアプリを使うことで、その車両のオーナーとより直接的なコミュニケーションが可能になり、リコールが完了するまでリマインダーを繰り返すことができる。現代自動車のプログラムは、所有期間を通じて消費者のエンゲージメントを維持するように設計されていることが多く、このプログラムは現代自動車の一般的な消費者エンゲージメントを強化するものである。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

テスラ、インド市場に「モデルY」投入

2025年7月16日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド

テスラ|企業、売上高、展示・発売、ライトビークル、製品、電動化、コーポレート

Jamal Amir, Principal Research Analyst

テスラ

S&P Global Mobilityの視点

テスラはインドで「モデルY」を正式に発売し、素晴らしい航続距離と機能を備えた2車種を提供するとともに、ムンバイに初のショールームを開設した。 S&P Global Mobilityは、テスラが「モデルY」の導入に続き、今後数年内に「モデル3」をインドで発売すると予想している。2030年までに、当社はテスラのインドでの年間販売台数は約1万台になると予想している。

テスラは「モデルY」の発売と同時に、ムンバイの高級住宅地バンドラ・クルラ・コンプレックスに同社初のショールームを開設し、インドの自動車市場に本格的に参入したとAutocar Indiaは報じている。デリーには第2のショールームが計画されており、市場の反応次第でさらなる拡張が可能である。 インドでは「Model Y」に2つのバリアントがある:スタンダードおよびロングレンジ。現在予約が開始されており、最初の登録と出荷はデリー、グルグラム、ムンバイに限定され、主要都市での戦略的展開となる。価格はスタンダードバリアントが5,989,000ルピー (69,705米ドル)、ロングレンジバリアントが6,789,000ルピーである。

スタンダードバリアントは、世界統一軽自動車テスト手順 (WLTP) に基づく一回の充電で最大500 kmの航続距離を誇り、わずか5.9秒で0から100 km/hまで加速する。ロングレンジバリアントは、WLTP認定の1回の充電で航続距離622 kmを誇り、同じ加速を5.6秒で達成する。Tesla Indiaのウェブサイトにはバッテリーの仕様が明記されていないが、スタンダードモデルYは63 kWhのバッテリーと283馬力のリアモーターを搭載し、ロングレンジバリアントは83 kWhのバッテリーとより強力な312馬力のリアモーターを搭載する。どちらのバリアントも最高速度は201 km/hであるという。テスラによると、同社のロングレンジバッテリーは、250 kWhの充電速度でスーパーチャージャーを使用すると、わずか15分で最大267 kmの走行距離を走行できるという。同電気自動車(EV)メーカーはインド国内に16カ所のスーターチャージャーステーションを設置する計画で、最初の8カ所はムンバイとデリー周辺に設置する。テスラはインドデビューの一環として、購入者全員に無料の家庭用壁充電器をプレゼントすると発表した。

「モデルY」が、テスラの特徴である控えめなデザインを施した最新バージョンでインドに登場した。車両は長さ4,790 mm、幅1,982 mm、高さ1,624 mmである。エクステリアには、フルワイドLEDライトバー、戦略的に配置されたヘッドランプ、ぴったりフィットするドアハンドル、19インチのエアロ最適化アロイホイールを備えたスタイリッシュなデザインが特徴である。リアデザインには、傾斜ルーフライン、ダックテールスポイラー、フルワイドLEDテールライトが含まれている。モデル Yの内部は、テスラのミニマルなアプローチを踏襲しており、15.4インチの中央タッチスクリーンでほぼすべての車両機能を制御する。フロントシートの電動化、暖房、ベンチレーション、乗客用8インチ後部タッチスクリーン、9スピーカーオーディオシステム、電動テールゲート、前方衝突警報、アクティブエマージェンシーブレーキ、車線逸脱防止など、利便性、安全性、技術面でさまざまな特徴を備えている。さらに60万ルピーを追加すれば、顧客は、テスラのオートパイロット機能を選択できる。

テスラは車両全体に4年間または8万 km保証、バッテリーとドライブユニット8年間または192,000 km保証を提供している。完全輸入車であるにもかかわらず、「モデルY」は競争力のある価格設定となっており、起亜EV6、ボルボEC40、メルセデス・ベンツEQAなどの競合車と肩を並べる。「モデルY」はテスラの上海ギガファクトリーから輸入されており、インドとEUの自由貿易協定が発効すればベルリンからも輸入する計画である。「スタンダードモデルY」は今四半期に、「ロングレンジ」バリアントは10月に出荷が開始される予定である。

見通しと影響

テスラのCEOイーロン・マスク氏が2016年にインド進出の可能性を示唆して以来、同社のインド進出は期待と挫折の連続であった。完成車の輸入関税は最大100%に達することがあるほか、複雑な規制環境やインド政府による現地生産への強い優遇措置などが主な理由で、当初の意欲は大きな障害に直面していた。マスク氏とインドのナレンドラ・モディ首相が今年初めに米国で会談した後に突破口が開かれ、それがテスラのインド事業への道を開いたようである。インド連邦重工業大臣H.D.クマラスワミー氏は最近、テスラは現地生産に傾倒しておらず、主にショールームを開設して輸入車を販売することを目指していると述べた。このアプローチは、欧州での販売減少や中国での競争激化など、グローバルな課題が山積する中で、大きな可能性を秘めた市場に参入するための戦略転換を示唆している。 特に米国と欧州の市場が飽和状態に近づいている今、インドはテスラにとってまたとない機会を提供している。Autocar Professionalの報道によると、持続可能性を優先する裕福な消費者層の増加に伴い、インドの高級EVセグメントは急速な成長を遂げている。現在、高級車セグメントにおけるEVの普及率は11%を超えており、これは内燃エンジン(ICE) 搭載の高級車が最高48%なのに対し、EVには一律5%の物品サービス税 (GST) が課されるなどの優遇税制が背景にある。テスラの価格設定は、同社を高級車セグメントに正々堂々と位置づけ、タタ・モーターズやマヒンドラ&マヒンドラ (M&M) のような大衆市場のインド企業ではなく、BMWやメルセデス・ベンツなどのドイツブランドと競合する。 さらに、テスラのインド進出は地政学的な状況も後押ししており、インド政府はBYDや長城汽車など中国のEVメーカーに消極的な姿勢を示している。これによりテスラは、中国勢と直接競合することなく、インドで唯一の海外高級EVブランドとなり、高級車市場をより効果的に獲得できる。 しかしながら、現地生産の欠如は大きな課題となっており、同国におけるテスラの販売台数と成長を制限する可能性がある。マスク氏は以前、インドに製造施設を含めて20億米ドルから30億米ドルを投資することを示唆していたが、同氏のインド訪問のキャンセルにより影が薄くなり、テスラの長期的な市場へのコミットメントに疑問が生じた。

全体として、テスラのインドへの正式参入は画期的な進展であり、インドの自動車とクリーンエネルギーの未来に大きな影響を与える。直接的な影響は高級車分野に限定されるかもしれないが、テスラのブランド力、技術力、世界的な影響力は、消費者の認識や政策、業界力学に幅広い変化をもたらすと予想される。今後の道のりは-高価格、インフラ不足、政策の不確実性などの-課題に満ちているが、複雑で急速に進化するインド市場の舵取りに長けた者にとっては、チャンスに満ちている。テスラが現地生産にコミットし、より手頃な価格のモデルを投入すれば、インドのEV市場に与える影響は大きく変わるだろう。

S&P Global Mobilityは、テスラが「モデルY」の導入に続き、今後数年内に「モデル3」をインドで発売すると予想している。2030年までに、当社はテスラのインドでの年間販売台数は約1万台になると予想している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

マツダ、東京に研究開発拠点を新設

2025年7月9日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本

マツダ株式会社|施設・運営

Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive

マツダ株式会社は、首都圏における事業強化戦略の一環として、東京・麻布台ヒルズに研究開発拠点「マツダR&Dセンター東京(MRT)」を新設した。これには、霞が関ビルからの東京オフィス移転も含まれる。同自動車メーカーは、「走る歓び」、「デザイン」、「品質」などの従来の強みを磨き上げる一方で、電動化や知能化に注力していく。マツダは、新R&Dセンターの設立により、ソフトウェア開発能力を強化し、ソフトウェアエンジニアの共同作業環境の整備や大学・研究機関との連携を推進するとしている。東京オフィスでは、国内事業の変革を支えるマーケティング機能を強化し、全社的な採用活動を強化する。

重要性: 新R&Dセンターは、マツダがこのほど発表した、国内事業の基盤強化と日本市場におけるプレゼンスの再活性化を目的とした「国内ビジネス構造変革の方針」を支えるものである。この方針は、次の3つの柱に基づいている:ブランド強化のための成長投資;大都市圏の優先順位付け;店舗での体験を向上させるための強力な最前線のサポートを提供している(日本:2025年6月20日:マツダ、国内市場での事業強化戦略を発表参照) 。マツダは3月、近年の課題を受けて電動化開発コストを削減することを目的とした新しいリーンアセット戦略を発表した (日本:2025年3月19日:マツダ、電動化開発コスト削減のための新しいリーンアセット戦略を発表参照) 。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

日産、社債発行による構造改革で8,600億円調達

2025年7月11日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本

日産自動車株式会社|財務、ライトビークル、コーポレート

Ian Fletcher, Principal Analyst

日産は、社債の新規発行で約8,600億円を調達したと発表した。同社は声明で、米ドル建てとユーロ建ての社債で6,600億円、円建ての転換社債で2,000億円を調達したと発表した。同自動車メーカーは、これらの資金は中長期計画を支援するために、より長期の4年間と10年間で調達されたと付け加えた。

重要性: 起債の背景には、同自動車メーカーがここ数ヶ月間に事業再編計画を発表したことがある。日産はこの声明の中で、米ドルおよびユーロ建て社債の発行により調達した資金の使途について、「一般的な事業活動および2025年度[FY]を含む今後の社債の償還」と述べている。円貨建転換社債型新株予約権付社債の手取金については、2030年度までに電動化やソフトウェア・デファインド・ビークル (SDV) 等の新製品・新技術への投資に充当する予定である。同自動車メーカーによると、これらの社債の販売は「Re:Nissanリカバリープランに対する投資家の信頼を反映」申し込みが殺到したという(日本:2025年5月14日:日産、2024~2025年度の純損失は6709億円と報告、 Re:Nissanリカバリープラン発表参照) 。同自動車メーカーは、また、「同社は、Re:Nissanの目標達成に向け、引き続き資金調達力を強化し、自動車事業の流動性を確保していく」とも述べている。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

日産、サプライヤーに支払い遅延の受け入れ要請

2025年7月1日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本

日産自動車株式会社|財務、ライトビークル

Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive

日産は一部の部品サプライヤーに対し、利息付きの遅延支払いに同意するよう要請しており、これは同社の短期的なキャッシュフローを強化するための措置だとフィナンシャル・タイムズは報じている。 日産はロイターへの声明で、「彼ら/彼女ら[サプライヤー]は利息を即時に支払うか、後払いを選択できる」と述べた。また、同自動車メーカーは、全世界で2万人削減する大まかな取り組みの一環として、英国のサンダーランド工場で自主退職制度を通じて250人を削減するつもりである。日産は、2兆2,000億円 (154億米ドル) のキャッシュ・リザーブとクレジット・ラインは、これらの人員削減と工場閉鎖の可能性に十分対応できると主張しているが、これらの最近の行動は、同社の財務健全性に対する投資家の懸念を高める可能性がある。また、自動車事業のネガティブなフリーキャッシュフローは、3月末の2,430億円から6月末には5,500億円と大幅に増加する見通しである。

重要性: 日産は5月に発表した「Re:Nissan」リカバリープランに基づき、今後数年間でコスト削減と事業の効率化をより幅広く目指している。「Re:Nissan」計画に示された目標は、日産が2月に発表した再建策よりも野心的であり、深刻化する日産の危機と財務健全性の回復が急務であることを反映している (英国:2025年5月14日:日産、2024~2025年度の純損失は6,709億円 と報告、「Re:Nissan」リカバリープランを発表参照) 。先週、日産は2025~2026年度第1四半期に純損失を計上すると警告した。共同通信は、6月24日の年次株主総会で、同自動車メーカーが2025年4月から6月の間に約2,000億円の純損失を見込んでいることが確認されたと報じている。日産はこの重要な時期を乗り切るために、日産の戦略は、事業の合理化、資源の最適化、イノベーションの促進に焦点を当て、投資家の信頼を回復し、全体的なパフォーマンスを向上させることになる。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

起亜自動車、EV4セダンとピックアップトラック「タスマン」の生産仕様を公開

2025年6月25日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-ヨーロッパ-オーストラリア-韓国現代自動車|売上高、ライトビークル、、製品、内燃エンジン (ICE)、電動化

Stephanie Brinley, Associate Director

起亜株式会社

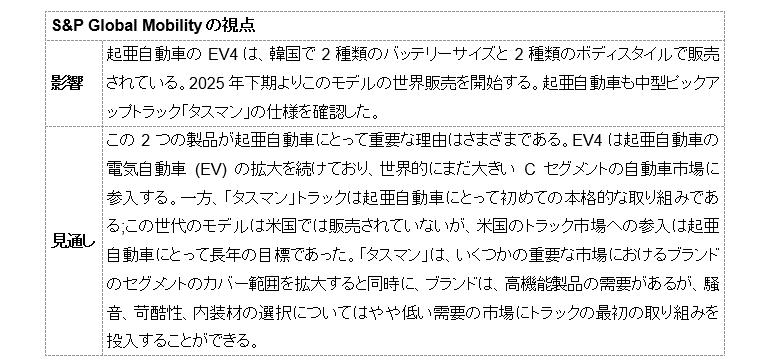

起亜自動車のEV4は、韓国で2種類のバッテリーサイズと2種類のボディスタイルで販売されている。2025年下期よりこのモデルの世界販売を開始する。企業の声明によると、起亜自動車は、中型ピックアップトラック「タスマン」の仕様も確認したという。

EV4:技術レベルの高いコンパクトセダンとハッチバックEV、2つのバッテリーサイズ

EV4は起亜自動車のE-GMPプラットフォームの恩恵を受け、市場に応じてセダンとハッチバックのラインナップに加わる。この4ドアセダンは韓国で販売されており、北米での販売も計画されている;欧州向けに5ドアハッチバックが開発されている。北米、欧州では2025年末までに販売開始;韓国での販売は始まったばかりである。起亜自動車のホ・ソン社長兼最高経営責任者は声明で、「起亜自動車はEV4で、最先端のデザインと先進的なデジタル技術、魅力的なユーザー機能を独自に融合させ、Cセグメントの電気セダン部門を変革するための細部を惜しまなかった。新しい世代のドライバーのニーズを満たすために作られたEV4は、起亜自動車の受賞歴のある電気自動車のグローバルなラインナップの深みと魅力を大幅に広げる。 EV4はまた、革新的で刺激的な持続可能なモビリティソリューションをすべての人に提供し、世界をリードするという起亜自動車の大胆なミッションの次の段階を強調している」と述べた。Cセグメントにおいて、EV4は起亜自動車のEVがまだ占有していない領域に、より小型で手頃な価格の製品として進出する。

EV4の外観はEV6のファミリールックを踏襲しており、空気力学的な形状とフルアンダーボディーカバーにより、抗力係数はわずか0.23となっている。EV4は持続可能なリサイクル素材を多用している。フロントバンパー、リアバンパー、サイドガーニッシュには、自動車の内装材から発生するリサイクル材を20%使用している。起亜自動車のカリム・ハビブ氏をデザインセンター長は、「EV4のすべてのラインと表面は、見た目のインパクトだけでなく、空力効率を最適化するために彫刻されている。同時に、当社は、同車両全体にリサイクル素材を取り入れるなど、持続可能性を重視している。EV4のデザインは、起亜自動車の未来のビジョンと、効率的で環境に責任があり、感情的に魅力的な顧客中心の車両を作るという当社の揺るぎない決意を反映していまる」と述べた。EV4では、起亜自動車はフロントフェンダーに充電ドアを配置している;手動ドアには、車両の状態をより確認しやすいように充電状態インジケータが強化されている。起亜自動車はEV4のすべてのトリムレベルに先進的なLED照明システムを採用しており、自動感知式のフロント照明システム (インテリジェントフロントライティングシステム [IFS] ) もオプションとして提供している。IFSはハイビームを20の個別に制御されたセグメントに分割する。この照明システムはこのセグメントでは一般的ではなく、どのセグメントでも通常期待されるよりも高いコンテンツと価値を提供するという起亜自動車のアプローチをさらに推し進めるものである。フロント照明用ロービームモジュールは、起亜自動車が「Total Inner Reflection (TIR) 」と呼ぶ新技術である;照明効率の向上、消費電力の削減、照明ユニットの軽量化を実現している。北米以外では、このモデルは、フローティングタイプのテールライトが採用されている。このシステムは、先進的なベゼル構造によってリアサイドのストップライトの視認性を高める。EV4では、オプションのフロントおよびリアのダイナミックウェルカムライトとエスコートライトを使用して、動きのある点灯パターンを設定できる。

2026年起亜・EV4 出典:起亜株式会社

インテリアには、フロントシートをリクライニングできるレストモードや、駐車中に落ち着いた雰囲気になるように照明やディスプレイの設定を調整できるレストモードなど、Cセグメントのスタンダードエントリーにはない快適性を追求した興味深い機能が搭載されている。センターコンソールにはスライドテーブルも付いている;起亜自動車によると、このレイアウトは「室内を動きにも静止にも適した空間に変える」という。インテリアの周囲光はドアトリムに埋め込まれ、2層構成になっている。超薄型フロントシートは、後方視界と2列目乗客の足元スペースを改良する。EV4はEVプラットフォームとして、ゴルフバッグなどの大きな荷物をより収納しやすい広い開口部と広いスペースを備えている。セダンの荷物容量は490リットル、ハッチバックは435リットルのトランクスペースがある。超薄型のウィングレスエアベントと、インフォテインメントと気候のコントロールを統合したタッチスクリーンを搭載している。

2026年起亜・EV4 出典:起亜株式会社

ほとんどの市場では、3つのトリムレベルが提供される。米国では「Light」「Wind」「GT-Line」が、欧州では「Air」「Earth」「GT-Line」トリムレベルが提供される。起亜自動車は将来的にGT版を出すことを約束していないが、これは助けになるかもしれない。EV4は、800V技術を採用したより大型で高価なEV6やEV9とは異なり、400Vアーキテクチャを採用している。バッテリー容量は標準モデルが58.3 kWh、長距離モデルが81.4 kWhである。いずれの場合も、150 kWの前輪駆動 (FWD) モータが使用される。セダンの場合、標準航続距離モデルは世界統一軽自動車試験手順 (WLTP)サイクルで430 km、長距離バリアントは630 kmの航続距離を誇る。同ハッチバックはある程度距離が減り、短距離モデルが410 km、長距離バリアントが590 kmとなっている。起亜自動車はEV4で、回生ブレーキシステムの性能を向上させ、「i-Pedal 3.0」と名付け、これにより、ゼネラルモーターズ (GM) などが提供するワンペダル駆動に近づいた。起亜自動車によると、i-Pedal 3.0システムは、システムの設定を調整し、ドライビングスタイルに合わせる柔軟性が高いという。充電時間は、標準型セダンで10%から80%まで29分、長距離型セダンまたはハッチバックで31分となっている。AC充電で10%から100%まで充電するのにかかる時間は、標準航続距離車両で5時間20分、長距離航続距離モデルで7時間15分である。起亜自動車の他のEVと同様に、ヴィークル・ツー・ロードとヴィークル・ツー・グリッド機能がある。他のE-GMP車と比較して、EV4は新しい油圧モーターマウントとモーターサポートの軽量アルミブラケットを採用している。0-100 km/h加速時間は標準車が7.4秒、長距離車が7.7秒である。

起亜自動車のハイウェイ・ドライビング・アシスト2システムは、12インチのヘッドアップディスプレイとともにEV4に搭載される。先進運転支援システム (ADAS) には、ハンドルとドライバーの手の接触を感知するハンドルのハンズオン検出機能も搭載されている。このサイズクラスでシステムを利用できるようになったことは、消費者がこのような技術を最上級モデルだけでなく、より小さな車でも利用できるようにすることを求めていることをさらに強調しており、また、一般的により高いEVの価格に見合う魅力的な技術を確保するための起亜自動車の取り組みでもある。EV4には、駐車中に利用できるシアターモードなど、新世代のインフォテインメントシステムが搭載されている。車載ストリーミングは、インストルメントクラスターやヘッドアップディスプレイを含むオーディオ、ビデオ、ナビゲーション、テレマティクス (AVNT) システム上で表示できる。高度な音声認識機能により、一部の車両機能を音声で制御でき、デジタルキー2.0が利用可能である。もちろん、EV4には無線通信 (OTA) やオンデマンドのアップデート機能も組み込まれている。

EV4セダンは、全長4,730 mm、全高1,480 mmである。ハッチバックは全長4,430 mm、全高1,485 mmだが、車幅1,860 mm、ホイールベース2820 mmとなっている。

起亜自動車、中型ピックアップトラック「タスマン」を発売へ

「タスマン」は、起亜自動車初のピックアップトラックで、韓国、欧州、オーストラリア、中東、アフリカで販売される予定である-が、北米では販売されなく、北米では長年にわたって「チキン税」が課せられており、ピックアップトラックの米国への輸入には25%の関税がかかっているからである。チキン税は1960年から課税されており、いくつかの自動車メーカーが競争の激しい米国のトラック市場に小型トラックを輸入するのを妨げている。「タスマン」は伝統的なトラック式で、強化されたボディ・オン・フレーム構造を採用している。積載能力は1,151 kgまで、牽引能力は3,500 kgまでである。「タスマン」は全長5,410 mm、全幅1,920 mm、ホイールベース3,270 mmである。高さはトリムレベルとルーフラックによって異なり、1,870 mm~1,920 mmである。

起亜自動車は、「タスマン」は同社が生産した車両の中で最もオフロード性能が高く、同モデルは、性能を前面に押し出して開発されたと説明している。オフロード仕様には、水上歩行機能、2速アクティブトランスファーケース (ATC)、電動ロッキングディファレンシャル、テレインタイヤが含まれる。ATCは、このタイプのトラックでは一般的な4つのドライブモード(2H、後輪駆動;4H、ハイレンジ四輪駆動;4L、ローレンジ四輪駆動;および4A、自動全輪駆動)を有効にする。中東とアフリカで販売されているタスマン車両は、砂丘用に調整されたデザート・ドライブ・モードを備えており、追加の冷却ニーズに対応するために水冷オイルクーラーを備えている。「タスマン」はX-Trekモードと呼ばれる低速 (最高時速10 km) オフロードのクルーズコントロールも備えている。X-Proモデルは、より高い最低地上高 (252 mm) とアグレッシブなアプローチ、ディパーチャー、ランプオーバーアングルにより、不整地にさらに最適化されている。フロントサスペンションは、フロントにハイマウントのダブルウィッシュボーン、リアにリーフスプリングを備えたリジッドアクスルを採用している。ショックアブソーバーには、さまざまな路面での乗り心地を実現するために、周波数感応バルブとウレタン製バンプストップを採用している。タイヤはトリムレベルに固有である;標準的なトラックにはハイウェイテレインタイヤが搭載されているが、X-Proには大径のオールテレインタイヤが搭載されている。

2026起亜・タスマン 出典:起亜株式会社

エンジンの可用性も市場によって異なる。韓国において、「タスマン」は、281 PSの2.5リッター4気筒ガソリンエンジンと8速トランスミッションを搭載する。オーストラリアは排気量2.2リットル、出力210 PS、8速トランスミッションを搭載する。他の一部の市場では、これらのエンジンのいずれかを選択することができ、ディーゼルバージョンには6速マニュアルトランスミッションを選択することができる。牽引能力をサポートするために、トレーラーブレーキコントロールとトレーラースタビリティアシストを装備している。積載空間(ベッド)には、木製パーティション用の仕切りスロット、タイダウンフックとカーゴレール、ベッドライナー、サイドマウント照明、220Vインバーターが装備されており、運搬装置の準備ができている。起亜自動車は、スポーツバー、ベッドカバー、スライドトレイ、サイドステップだけでなく、キャンプ用品のアクセサリーも開発したという。

2026起亜・タスマン 出典:起亜株式会社

「タスマン」には起亜自動車のConnected Car Navigation Cockpit (ccNC) とハーマンカードンプレミアムサウンドが搭載され、折りたたみ式のコンソールテーブルと後部座席下のシート下収納も備えている。リアドアは80度まで開くワイドオープンヒンジである。

見通しと影響

この2つの製品が起亜自動車にとって重要な理由はさまざまである。EV4は起亜自動車のEVラインアップを拡大し続けており、世界的にまだ大きいCセグメントの自動車市場に参入する。一方、「タスマン」トラックは起亜自動車にとって初めての本格的な取り組みである;この世代のモデルは米国では販売されていないが、米国のトラック市場への参入は起亜自動車にとって長年の目標であった。「タスマン」は、いくつかの重要な市場におけるブランドのセグメントのカバー範囲を拡大すると同時に、ブランドは、高機能製品の需要があるが、騒音、苛酷性、内装材の選択についてはやや低い需要の市場にトラックの最初の取り組みを投入することができる。

タスマンは2024年10月に初めて公開された (韓国:2024年10月29日:起亜自動車初のピックアップトラック「タスマン」が世界デビュー参照)、起亜自動車初のトラックとしては印象的な機能と性能を備えている。起亜自動車はトラック方式を忠実に守っているように見えるので、市場の受け入れは改善されるだろう。起亜自動車は、最終的には米国でもピックアップトラックを販売する予定だと伝えられているが、これは「タスマン」ではない (米国:2025年4月10日:起亜自動車は最終的に米国で9万台のEVピックアップトラックを販売することを目指している-報道参照)。

EV4は2月に発表された (韓国-スペイン:2025年2月28日:起亜自動車は新しいEV4とコンセプトEV2モデルを発表参照)し、起亜自動車のEVの存在感を「タスマン」よりも多くの市場で、より多くの市場セグメントに拡大する仕事をしている。EV4は基本的に、K4内燃エンジン (ICE) セダンと同じ位置に収まる。米国市場向けモデルは4月に公開されており、起亜自動車はまず関税をかけずに米国への輸出を進める意向を明らかにした (米国:2025年4月17日:ニューヨーク・オートショー2025:現代自動車、ジェネシス、起亜自動車が再びリードおよび米国:2025年4月18日:キアアメリカCOO、同社は安定した売り上げで関税を乗り切れると語る参照) 。

グローバルベースでは、「EV4」は、2029年までに96,000台の販売が見込まれており、販売台数は引き続き増加する見込みである。2029年には「EV4」の販売台数は、起亜自動車の世界販売台数の3.1%程度に達すると予測される。「タスマン」は低水準の販売台数見通しで、2029年の販売台数が約26,000台と予測されている。しかしながら、低水準の販売台数とはいえ、「タスマン」は起亜自動車がピックアップトラックの有力なライバルとしての地位を確立する上で重要である。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

日産、フルサイズSUV「アルマーダNISMO」を発表

2025年6月25日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国

日産自動車株式会社|売上高、ライトビークル、製品、内燃エンジン (ICE)

Stephanie Brinley, Associate Director

2026年モデル イヤー(MY) では、日産はアルマーダNISMOバージョンを設定し、大型SUVのスポーティな要素の取り込みを図った。アルマーダNISMOツインターボ3.5リットルV6は、ベースエンジンと同じ基本エンジンだが、日産のプレスリリースによると、NISMOのエンジニアが最適化した結果、ベースエンジンより35馬力アップし、460馬力になるという。日産によると、エンジンプログラムの変更やバルブクリアランスの微調整により、プレミアムグレードのガソリンを使って追加出力を確保できるという。エグゾーストをリチューンすると、より大きくアグレッシブなサウンドになる。日産によると、アクティブサウンドエンハンスメントは「エンジン音を増幅し、搭乗者全員をワクワクさせる」という。電動パワーステアリングをスポーティーに、アダプティブエレクトロニックエアサスペンションを採用することで、よりレスポンスの良いドライビングエクスペリエンスを提供するという。アルマーダNISMOは22インチホイールとオールシーズン用の高性能タイヤを装備している。よりアグレッシブな外観を作り出すためのデザインのヒントが豊富にある。日産のNISMOチームによって、フロントとリアのファシア、グリル、サイドステップ、リアスポイラーが改良された。これらの変更は、機能的な変更ではないが、「より性能を重視した外観」を作り出すと日産は述べた。フェンダーフレア、LEDフロントフォグランプ、赤塗装ブレーキキャリパーも標準装備している。インテリアは特殊なキルティングレザーと赤のアクセントとステッチが施されている。シートにはサイドのボルスターも追加されており、前席の乗客を固定するのに役立つ。エクステリアは、370ZやGT-Rの日産・NISMOの加工を彷彿とさせるスポーツのアクセントとトリムが施されている。日産はこれまで、「セントラ」「370Z」「GT-R」「ジューク」などの車種を中心にNISMOの扱いを受けてきた。アルマーダNISMOは2025年第3四半期に米国で発売される。 オートモーティブ・ニュースは、日産のアルマーダのマーケティング・マネージャー、ブライアン・ヨッケル氏の発言として、NISMOは3列シートSUVセグメントに「自己表現の香り」をもたらすと伝えた。この報道によると、日産はNISMOがアルマーダの米国での販売台数の約5%を占めると予想している。

重要性: 日産は、フルサイズSUVのパワフルモデルとオフロード向けモデルの両方を提供するというトレンドに乗ろうとしている;アルマーダはまた、日産が長年培ってきたオフロードでの評価と、何十年にもわたる全地形対応SUV「パトロール」をベースにしたPRO-4Xバージョンとともに発表された。性能重視のフルサイズSUVのトリムレベルの例は数多くあるが、アルマーダNISMOはこのトレンドに遅れて追随しているようで、外観はぎこちなく見える。これらの高性能のオンロードSUVは、価格帯の最上位で販売することができ、利益率を最大化することができるが、設計とエンジニアリングのコストは増加するだけである。しかしながら、V6の460馬力は、キャデラック・エスカレードVやBMWやメルセデス・ベンツの大型SUVほどではないにしても、GMのシボレー・タホやGMCユーコンの上位エンジンよりは高い。最新世代は2024年9月に発表された (サウジアラビア-アラブ首長国連邦-米国:2024年9月4日:日産、新型パトロール、米国市場向けアルマーダを発表参照) 。世界的には、アルマーダとパトロールは日産にとって重要な製品であり、何十年にもわたってその能力に敬意を払ってきた。同時に、ドライビングダイナミクスは競合他社よりも精度が低いことが多い;NISMOバージョンのシャーシのチューニングを変更することで、これらの問題の一部を解決できる可能性がある。

2026日産・アルマーダNISMO 北米日産会社

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

KGモビリティ、2030年までの新車投入で持続的成長に向けた野心的なロードマップを発表

2025年6月18日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-韓国

企業、販売、ライトビークル、製品、内燃エンジン (ICE)、電動化、コーポレート

Jamal Amir, Principal Research Analyst

KGモビリティは、2030年までに7モデルの新車を発売するという野心的な目標を掲げており、自動車産業の持続的成長と革新に向けた重要な転換点となっているとBusiness Korea Daily Newsは報じている。2022年にKGグループに買収されて以来、変貌を遂げてきた同自動車メーカーは、従来のスポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV)中心の商品ラインアップからMPVへと拡大し、多様な消費者ニーズに対応することを目指している。

6月17日、大韓民国 京畿道平沢市のKGM本社で開催されたイベント「KGM FORWARD」において、KGMは中長期的なロードマップを発表し、環境に優しい技術への取り組みを強調した。クァク・ジェソン会長は、同自動車メーカーの波乱に満ちた歴史を認めながらも「2022年にKGグループに入り、診断に力を入れてきたが、今年で3年目を迎え、治療を開始する。」とし、未来を楽観した。この比喩は、KGMの再生と成長に向けた戦略的方向転換を強調している。

KGMの戦略には、BYDや奇瑞汽車などの中国自動車メーカーを中心としたグローバルパートナーとの連携強化が含まれている。これらの提携により、KGMはハイブリッド車とレンジエクステンダー搭載車(REEV)の開発能力を強化し、環境に優しい輸送オプションに対する需要の高まりに対応することが期待される。来年は、奇瑞汽車と共同開発した中大型ハイブリッドSUV「SE10」を皮切りに、「コランド」の後継モデルである「KR10」を投入する計画である。

同自動車メーカーはまた、MPV市場にも参入しており、ファミリー向けやレジャー向けの車種とのギャップを認識している。KGMのクァク・ジョンヒョン事業戦略部門長は、「国内MPV市場は、学齢期の子供や親の介護、レジャー活動などの需要が増えると予想されるが、消費者が利用できるモデルが多くない。当社は、新型MPVを投入し、成長するミニバン市場で消費者の選択肢を広げていく」と述べた。 KGMのイノベーションへのコミットメントは、ハイブリッド車のラインナップを強化する計画によってさらに強調されている。同自動車メーカーは、韓国最大の1.83 kWhのバッテリー容量を誇るハイブリッドシステム技術を活用し、REEVやプラグインハイブリッド車 (PHEV) を開発している。KGMのクォン・ヨンイル技術研究所長は、頻繁に充電しなくても電気だけで走行できるデュアル技術の可能性を強調した。

KGMは車種の拡充に加え、KGMエクスペリエンスセンターなどを通じて顧客体験の向上を目指している。2027年までにこれらのセンターの数を全国で2カ所から10カ所以上に増やす。自動車保有の経済的負担を減らすためのサブスクリプションサービス「KGMモービル」の導入も視野に入れている。 グローバル戦略の一環として、KGMは欧州とアジア市場の両方でのプレゼンスを高めることを目指している。現在、同自動車メーカーは、73カ国に輸出しているが、年内に98カ国に増やす計画である。この目標を支援するために、KGMは最近、インドネシアとイタリアで事業を拡大した。ドイツにも子会社を設立しており、ドバイにも新たな子会社を開設する計画である。前述したように、この積極的なグローバル展開と多角化により、2024年の同自動車メーカーの営業利益は123億ウォン (890万米ドル)、純利益は462億ウォンに達した。昨年の総輸出台数は前年比18.2%増の62,378台であった。今年は9万台以上の輸出を目指す。

見通しと影響

KGMの戦略的な方向転換は、持続可能性と消費者の好みが最も重要である進化する自動車業界への積極的なアプローチを反映している。KGMは、MPVやハイブリッド車などの車種を拡充することで、市場のギャップに対応するだけでなく、世界的なエコ輸送の潮流にも対応している。BYDや奇瑞汽車など中国の大手自動車メーカーとの提携は、KGMの技術力を高め、競争力のある市場への参入を加速する戦略的な動きである。

さらに、KGMエクスペリエンスセンターやKGMモバイルのサブスクリプションサービスなど、顧客中心の取り組みを導入しており、顧客エンゲージメントと満足度を高めるための同自動車メーカーのコミットメントを示している。全体として、KGMのロードマップは、ブランドを再活性化し、自動車業界における持続可能な成長を実現するための包括的な戦略を示している。

S&P Global Mobilityは、2025年のKGMの世界販売台数が前年比8.8%減の約89,000台になると予測している。今後、KGMのグローバル年間販売台数は2026~2030年に81,000台~89,000台の間で変動すると予想される。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

日産、インドへのコミットメントを確認、2027年までに新型3車投入を目指す

2025年6月20日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド

日産自動車株式会社|施設・運営、市場分析、製品

Surabhi Rajpal, Senior Research Analyst

日産自動車はインド市場へのコミットメントを確認し、グローバルCEOのイヴァン・エスピノーサ氏は、同社が明確な製品導入計画を持っており、撤退の憶測にもかかわらずインドに留まる意向であると述べた。同氏は、日産にとってのインドの重要性を強調し、今後18ヶ月から24ヶ月の間に、インド市場向けだけでなく、さまざまな国への輸出を促進する重要な製品を発売する計画を説明した。同自動車メーカーはその期間内に、多目的車 (MPV)、5人乗りのスポーツ用多目的車 (SUV)、7人乗りのSUVの3モデルを発売する計画であるとThe Economic Timesは報じている。

重要性: これは、日産が保有していたタミル・ナードゥ州の製造合弁会社(JV)ルノー日産オートモーティブ・インディア社の株式51%をルノーが取得したことに伴い実現したもので、ルノーはこの合弁会社を100%保有し、日産の受託製造会社となる(インド:2025年5月21日:ルノーはインドJVの残りの株式取得についてCCIの承認を求めている参照)。インドの乗用車市場では、昨年度(FY)の販売台数が27,881台と苦戦を強いられているが、2025年度の出荷台数は71,334台と、引き続きインドを代表する輸出企業である。エスピノサ氏は販売拡大に楽観的で、2027年末までに年間販売台数を現在の3倍の10万台に引き上げることを目指している。日産は現在、現地生産のコンパクトSUV「マグナイト」を販売し、SUV「エクストレイル」を輸入している。また、同社は、チェンナイにあるルノー日産テクノロジー&ビジネスセンターを車両の開発・生産に活用し、インドの技術力を活用する計画である。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

KGモビリティ、2030年までの新車投入で持続的成長に向けた野心的なロードマップを発表

2025年6月18日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-韓国

企業、販売、ライトビークル、製品、内燃エンジン (ICE)、電動化、コーポレート

Jamal Amir, Principal Research Analyst

KGモビリティは、2030年までに7モデルの新車を発売するという野心的な目標を掲げており、自動車産業の持続的成長と革新に向けた重要な転換点となっているとBusiness Korea Daily Newsは報じている。2022年にKGグループに買収されて以来、変貌を遂げてきた同自動車メーカーは、従来のスポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV)中心の商品ラインアップからMPVへと拡大し、多様な消費者ニーズに対応することを目指している。

6月17日、大韓民国 京畿道平沢市のKGM本社で開催されたイベント「KGM FORWARD」において、KGMは中長期的なロードマップを発表し、環境に優しい技術への取り組みを強調した。クァク・ジェソン会長は、同自動車メーカーの波乱に満ちた歴史を認めながらも「2022年にKGグループに入り、診断に力を入れてきたが、今年で3年目を迎え、治療を開始する。」とし、未来を楽観した。この比喩は、KGMの再生と成長に向けた戦略的方向転換を強調している。

KGMの戦略には、BYDや奇瑞汽車などの中国自動車メーカーを中心としたグローバルパートナーとの連携強化が含まれている。これらの提携により、KGMはハイブリッド車とレンジエクステンダー搭載車(REEV)の開発能力を強化し、環境に優しい輸送オプションに対する需要の高まりに対応することが期待される。来年は、奇瑞汽車と共同開発した中大型ハイブリッドSUV「SE10」を皮切りに、「コランド」の後継モデルである「KR10」を投入する計画である。

同自動車メーカーはまた、MPV市場にも参入しており、ファミリー向けやレジャー向けの車種とのギャップを認識している。KGMのクァク・ジョンヒョン事業戦略部門長は、「国内MPV市場は、学齢期の子供や親の介護、レジャー活動などの需要が増えると予想されるが、消費者が利用できるモデルが多くない。当社は、新型MPVを投入し、成長するミニバン市場で消費者の選択肢を広げていく」と述べた。 KGMのイノベーションへのコミットメントは、ハイブリッド車のラインナップを強化する計画によってさらに強調されている。同自動車メーカーは、韓国最大の1.83 kWhのバッテリー容量を誇るハイブリッドシステム技術を活用し、REEVやプラグインハイブリッド車 (PHEV) を開発している。KGMのクォン・ヨンイル技術研究所長は、頻繁に充電しなくても電気だけで走行できるデュアル技術の可能性を強調した。

KGMは車種の拡充に加え、KGMエクスペリエンスセンターなどを通じて顧客体験の向上を目指している。2027年までにこれらのセンターの数を全国で2カ所から10カ所以上に増やす。自動車保有の経済的負担を減らすためのサブスクリプションサービス「KGMモービル」の導入も視野に入れている。 グローバル戦略の一環として、KGMは欧州とアジア市場の両方でのプレゼンスを高めることを目指している。現在、同自動車メーカーは、73カ国に輸出しているが、年内に98カ国に増やす計画である。この目標を支援するために、KGMは最近、インドネシアとイタリアで事業を拡大した。ドイツにも子会社を設立しており、ドバイにも新たな子会社を開設する計画である。前述したように、この積極的なグローバル展開と多角化により、2024年の同自動車メーカーの営業利益は123億ウォン (890万米ドル)、純利益は462億ウォンに達した。昨年の総輸出台数は前年比18.2%増の62,378台であった。今年は9万台以上の輸出を目指す。

見通しと影響

KGMの戦略的な方向転換は、持続可能性と消費者の好みが最も重要である進化する自動車業界への積極的なアプローチを反映している。KGMは、MPVやハイブリッド車などの車種を拡充することで、市場のギャップに対応するだけでなく、世界的なエコ輸送の潮流にも対応している。BYDや奇瑞汽車など中国の大手自動車メーカーとの提携は、KGMの技術力を高め、競争力のある市場への参入を加速する戦略的な動きである。

さらに、KGMエクスペリエンスセンターやKGMモバイルのサブスクリプションサービスなど、顧客中心の取り組みを導入しており、顧客エンゲージメントと満足度を高めるための同自動車メーカーのコミットメントを示している。全体として、KGMのロードマップは、ブランドを再活性化し、自動車業界における持続可能な成長を実現するための包括的な戦略を示している。

S&P Global Mobilityは、2025年のKGMの世界販売台数が前年比8.8%減の約89,000台になると予測している。今後、KGMのグローバル年間販売台数は2026~2030年に81,000台~89,000台の間で変動すると予想される。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

日産、インドへのコミットメントを確認、2027年までに新型3車投入を目指す

2025年6月20日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-インド

日産自動車株式会社|施設・運営、市場分析、製品

Surabhi Rajpal, Senior Research Analyst

日産自動車はインド市場へのコミットメントを確認し、グローバルCEOのイヴァン・エスピノーサ氏は、同社が明確な製品導入計画を持っており、撤退の憶測にもかかわらずインドに留まる意向であると述べた。同氏は、日産にとってのインドの重要性を強調し、今後18ヶ月から24ヶ月の間に、インド市場向けだけでなく、さまざまな国への輸出を促進する重要な製品を発売する計画を説明した。同自動車メーカーはその期間内に、多目的車 (MPV)、5人乗りのスポーツ用多目的車 (SUV)、7人乗りのSUVの3モデルを発売する計画であるとThe Economic Timesは報じている。

重要性: これは、日産が保有していたタミル・ナードゥ州の製造合弁会社(JV)ルノー日産オートモーティブ・インディア社の株式51%をルノーが取得したことに伴い実現したもので、ルノーはこの合弁会社を100%保有し、日産の受託製造会社となる(インド:2025年5月21日:ルノーはインドJVの残りの株式取得についてCCIの承認を求めている参照)。インドの乗用車市場では、昨年度(FY)の販売台数が27,881台と苦戦を強いられているが、2025年度の出荷台数は71,334台と、引き続きインドを代表する輸出企業である。エスピノサ氏は販売拡大に楽観的で、2027年末までに年間販売台数を現在の3倍の10万台に引き上げることを目指している。日産は現在、現地生産のコンパクトSUV「マグナイト」を販売し、SUV「エクストレイル」を輸入している。また、同社は、チェンナイにあるルノー日産テクノロジー&ビジネスセンターを車両の開発・生産に活用し、インドの技術力を活用する計画である。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

起亜自動車、「PV5 PBV」の価格と仕様を発表

2025年6月10日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-韓国

現代自動車|企業、販売、展示・発売、ライトビークル、製品、電動化、コーポレート

Jamal Amir, Principal Research Analyst

起亜自動車初のEVのpurpose-built vehicle (PBV) であるPV5の仕様と価格を公開し、本日 (6月10日) から予約受付を開始したと、Business Korea Daily Newsは報じている。乗用車(5人乗り、2-3-0)とカーゴ (ロング) モデルを全てのラインアップの中で最初に導入し、今後もラインアップを拡大していく。PV5は現代自動車グループのElectric-Global Modular Platform for Service (E-GMP) をベースに開発されており、E-GMP.Sは、さまざまな車体を柔軟に組み合わせることができる電動スケートボード専用アーキテクチャである。この車両には、顧客や業界パートナーと共同で開発した高度なハードウェアとソフトウェアソリューションが統合されている。これにより、最初から実際のユーザー要件を満たすことができる。助手席モデルは、広い室内空間と広い2,995 mmのホイールベースを採用し、多様な乗客ニーズに対応できる多様なシート構成を可能にしている。トランク容量は、1,330リットルから2列目シートを収納した場合の最大2,310リットルまである。最大出力120 kW、最大トルク250 Nmの電気モーターを搭載し、「PV5」は71.2 kWhのバッテリーで一回の充電で358 kmの走行が可能で、韓国産業通商資源部の認証を取得している。貨物モデルも同様に印象的で、広々とした貨物エリアと低い積載高さでビジネスオペレーションを最適化するように設計されている。全長4,695 mmのカーゴスペースは最大長2,255 mm、積載量4,420リットルである。同モデルは2つのバッテリーオプションを提供する:一回の充電で377 km走行可能な71.2 kWhの長距離モデルと、一回の充電で280 km走行可能な51.5 kWhの標準モデルがある。どちらのモデルも、350 kWの急速充電器を使用して約30分で10%から80%まで充電できるため、ユーザーのダウンタイムを最小限に抑えることができる。起亜自動車はまた、Android Automotive OS (AAOS) をベースにしたPBV専用インフォテインメントシステムや、サードパーティーアプリケーションのためのアプリマーケットなど、PBV専用の機能を「PV5」に統合した。また、「PV5」は現代自動車グループと42dotが共同開発した車両制御ソリューション「Pleos Fleet」を導入し、リアルタイムのテレマティクスにより複数の車両を効率的に管理することができる。PV5の価格は、基本モデルが約4,709万ウォン、プラスモデルが約5,000万ウォンからと競争力がある。カーゴモデルの価格は、標準モデルが約4,200万ウォン、長距離モデルが約4,470万ウォンからである。「PV5」は、韓国のEV税制優遇と政府補助金の適用を受けることができ、車両価格をさらに下げることができる。

重要性: 起亜自動車は、2022年に初モデル「ニロプラス」を発売し、PBV分野で躍進した。ロッテグローバルロジスティクス、クーパン、CJロジスティクス、DHLコリアなどの大手物流会社と提携し、持続可能な物流に特化した車両を開発している。これらの取り組みは、物流業界における持続可能な輸送ソリューションを推進するという起亜自動車のコミットメントを強調している。起亜自動車は、2030年までにPBV市場のリーダーになることを目指しており、2023年4月に初のEVのPBV専用工場の起工式を行い、その土台を作った。新しいPV5は、起亜自動車の自動車戦略を超えた野心的なプラットフォームの最初のモデルであり、卓越した柔軟性とモジュール性で多様な顧客ベースに対応するように設計されている。S&P Global Mobilityのライトビークルデータによると、起亜自動車の「PV5」の世界販売台数は今年約3,100台で、2026年には約17,000台に増える見通しであるという。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

トヨタとダイムラー・トラック、日野・三菱ふそうの合併契約を締結

2025年6月11日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本

日野自動車株式会社、トヨタ自動車株式会社、ダイムラー・トラック|合併・買収 (M&A)、施設・運営、生産、経費、企業、研究開発、JV/提携、コンポーネント、財務、販売、市場、中型&大型商用車、人事、製品、テクノロジー、パワートレイン、コーポレート

Ian Fletcher, Principal Analyst

トヨタ自動車株式会社、ダイムラー・トラック、日野自動車、三菱ふそうは、日本のトラック事業会社である日野と三菱ふそうの合併についてようやく合意に達した。両社は共同声明で、今回の最終合意により、日野と三菱ふそうは「対等な立場で統合し、商用車の開発・調達・生産の分野で協力する」と述べた。この力の結集は、「すべての利害関係者の利益のために、新しい強力な日本のトラック大国を確立する」と付け加えた。

両トラックメーカーは新たに上場する持ち株会社に完全子会社化される。計画では、トヨタとダイムラー・トラックが25%ずつ持ち株会社を保有し、三菱ふそうの現CEOカール・デッペン氏が率いる。持株会社は2026年4月の営業開始を予定しており、東京証券取引所プライム市場 (TSE) への上場を予定している。新しい持ち株会社の名前を含む、提携の範囲と性質に関する詳細は、今後数ヶ月以内に発表される予定である。同取引には、関連する取締役会、株主、当局の承認も必要となる。

ダイムラー・トラックのCEOカリン・ラドストロム氏は声明で、「今回決定した三菱ふそうと日野自動車の統合は、本当に歴史的なものである。両社は、2つの強力なパートナーを統合して、さらに強力な企業を形成し、輸送の脱炭素化を成功させる」と述べた。「三菱ふそうと日野自動車は、ともに規模を活用する大きな可能性を秘めている-そして規模は、業界の技術的変革に勝利するための鍵である。」と同氏は付け加えた。さらにラドストロム氏は、「カール・デッペン氏は、当社のビジネスのバリューチェーン全体を理解している経験豊富で強力なリーダーであり、新会社を次のレベルに引き上げることができると確信している。」と述べた。

日野の小木曽聡社長も声明で、「4社のコラボレーションはまさに「千載一遇のチャンス」である。事業シナジーだけでなく、異なる文化や環境との出会いや融合による相乗効果は計り知れない。お互いに共感し合い、同じ志を持って社会に貢献する、強くたくましいチームになると確信している。日本に根ざした新しい商用車カンパニーとして、より良い未来を共に創っていく」と述べた。

見通しと影響

ついに署名された協定は作成に2年かかった。2023年5月には、トヨタ、日野、ダイムラー・トラック、三菱ふそうの間で、自動車の開発・調達・生産における日野と三菱ふそうの合併・協業や、様々な技術分野での協力に関する覚書(MoU)を締結したことを発表していた(日本:2025年5月31日:MFTBCと日野、業務統合、CASE技術で協力参照)。最終的な合意は2024年の第1四半期に署名され、2024年末までに完了すると予想されていた。遅れの一部は、2022年の第1四半期以来日野を悩ませてきたエンジン認証と排ガス問題の影響など、契約に関する複雑さに関連しているようである。

当然のことながら、両社が発表した声明は、合併後の事業の規模とリソースから得られるメリットを強調しようとしている。両社は、日野と三菱ふそうの統合により、車両開発、調達、生産の3つの重点分野で「事業の効率化を目指す」としている。両社は、「日本の商用車メーカーの競争力を大幅に高め、日本とアジアの自動車産業の基盤を強化することが期待される」と付け加えている。

しかしながら、想定されている大幅な効率化を達成するためには、取引後の数年間に影響が出る可能性が高い。確かに、当初は一部の機能を独立させたままにする可能性が高いが、特定の管理領域の統合によるコスト削減の機会は避けられないようである。一方、日野と三菱ふそうの製品ラインアップは、特に国内の軽・中・大型トラック分野で重複しているため、シャシー、キャブ、パワートレインなどの主要コンポーネントのエンジニアリングと開発が統合されるのは時間の問題である。これにより、日野と三菱ふそうは、特に多くの市場で法的環境が厳しくなっていることを考慮して、両社が持っているエンジニアリング予算でより多くのことを達成することができる。声明は、「新持株会社は、水素をはじめとするCASE技術(Connected(コネクティッド)、, Autonomous(自動化)、, Shared(シェアリング)、 Electric(電動化))の開発を通じて、持続可能で豊かなモビリティ社会の実現とグローバルな商用車事業の強化に努めるとともに、カーボンニュートラルや物流効率化など商用車を取り巻く課題の解決に貢献することで、顧客、様々なステークホルダー、自動車業界に誇りを持って貢献していく」と述べ、これが何をもたらすかについてのヒントを与えた。

生産面での協力は、日野と三菱ふそうの現在の足跡をある程度統合する可能性も示唆している。実際、日野は2025年に4工場で車両を生産しており、そのうち2工場ではバスと普通車を生産し、羽村工場では小型・中型トラックを、古河工場では中型・大型トラックを生産している。三菱ふそうは日本に2カ所の工場を持ち、1カ所ではバスを、川崎工場では小型・中型・大型トラックを生産している。この10年の初めから、両社は国内での生産が低迷している。S&P Global Mobilityは、日野の日本での生産台数が2021年の102,200台から2025年には58,400台に減少する一方、三菱ふそうの生産台数は2022年の61,900台をピークに、2024年の60,900台から2025年には47,300台に減少すると予測している。両社の生産は2028年まで2025年の水準を大きく上回る見込みである。しかしながら、将来的に自動車のエンジニアリングを共有することで、世界中のどこかで生産施設や組み立てパートナーシップを共有する可能性も出てくる。

市場での競争が減退するとの見通しが、特に日本での合意に向けた進展を遅らせる可能性があるかどうかは、まだ分からない。S&P Global Mobilityのデータによると、この提携により、日野と三菱ふそうからなる新持株会社は2024年に日本の中型・大型トラック市場の45.3%を占めることになる。しかしながら、2020年11月に完了したいすゞとUDトラックスの統合 (スウェーデン-日本:2020年11月2日:いすゞとボルボ、戦略的提携で最終合意参照) により、昨年の日本の中・大型トラック市場におけるいすゞとボルボのシェアは53.3%となり、残りは輸入台数の少ないスカニアとボルボのトラックが占めた。現時点で、当社は、2026年から2029年にかけて、日野と三菱ふそうの合併でマーケットシェアは増加するものの、50%未満にとどまると予測している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

スズキのスイフト生産中止、中国レアアース規制の影響か-報道

2025年6月5日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-中国 (本土) -日本

スズキ株式会社|方針・規制、生産

Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive

ロイターは関係筋2人の話によると、スズキ株式会社が日本の相良車体工場で「スイフト」モデル (「スイフトスポーツ」を除く) の生産を一時停止したのは、中国のレアアース (希土類) 輸出規制が原因の可能性が高く、この問題による影響を受ける日本の自動車メーカーとしては初めてであるという。

重要性: スズキは、部品不足のため相良車体工場でのスイフト (スイフトスポーツを除く) の生産を5月26日から6月6日まで一時停止するが、どの部品が不足しているかは明らかにしていない。中国はレアアースの生産と加工を支配しているため、レアアース磁石の輸出規制強化は部品メーカーから始まり、最終的には自動車メーカーにも長期的な影響を及ぼすと予想されている。さらに、このサプライチェーンの混乱の影響は電気自動車 (EV) にとどまらない;レアアース磁石は、e-アクスル、センサ、ステアリングアッセンブリを含む内燃エンジン (ICE) 車両の様々な部品に不可欠である (米国:2025年6月2日:自動車業界団体がレアアース磁石不足の影響について警告–報道参照) 。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

日産、横浜本社売却を検討リストラ資金調達へ-報道

2025年5月26日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析–日本

日産自動車株式会社.| 施設・運営

Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive

日産自動車は、緊急のリストラの資金を調達するため、横浜市中心部のグローバル本社を売却することを計画していると報じられている。Automotive Newsによると、同社は2009年、当時のCEOカルロス・ゴーン氏が電気自動車 (EV)「日産リーフ」の発売と同時にこの22階建てのビルを落成させて以来、このビルに入居している。提案されている取引は、日産がオフィスと事業を維持しながら、リースを通じて敷地を使用し続けることができるセール・リースバック契約として構成される。にぎやかな横浜駅や東京湾に面した臨海部からほど近いこのビルは、日経とNHKの報道によると、約1,000億円 (6億7,000万ドル) と評価された。日産の広報担当者は、本社売却の可能性について「日産は業績回復に向けてあらゆる可能性を検討しているが、現時点で具体的な情報はない」と述べた。また、5月24日のテレビ東京の報道によると、日産は東京の北にある栃木工場とテストセンターの縮小または一部売却も検討しているという。

重要性: 本社は、日産の伝統とブランドアイデンティティの象徴であり、同社の歴史と価値観を体現している。日産はコスト削減、事業構造改革、資金繰り改善に注力しているが (日本:2025年5月14日:日産は2024-2025年度に6,709億円の純損失を報告し、Re:Nissanリカバリープランを明らかにしている参照)、本社の売却は従業員の不安を引き起こし、同社の将来の不確実性と格闘しているため、士気の低下につながる可能性が高い。さらに、このような重要な資産を手放すという決定は、一般の人々の認識を変え、ステークホルダー、顧客、投資家が日産の安定性と長期的なビジョンに疑問を抱くようになる可能性がある。日産は、2027~2028年度(FY)までに車両生産工場を17工場から10工場に削減する計画である。同社はまた、パワートレイン設備を最適化し、雇用の再構築、勤務シフトの変更、設備投資の削減を促進する。これには、日本の九州で計画されていたリン酸鉄リチウム (LFP) 電池工場の中止が含まれる。同自動車メーカーは、また、2024~2025年度と2027~2028年度の間に、従来発表していた9,000人の削減を含め、合計2万人の削減を目指す(日本:2025年5月19日:日産自動車、事務系職員の早期退職を7月から実施-報道参照)。最近の報道によると、日産は日本の2つの工場の閉鎖または縮小の可能性を検討している:横浜の南に位置する老朽化した追浜組立工場と、日産の子会社である日産車体が運営する湘南組立工場である。両施設は、横浜のすぐ南、東京に近い神奈川県内の貴重な土地に位置している。また、キャッシュを生み出す取り組みの一環として、日産の横浜エンジン工場の売却が検討されている (日本:メキシコ:2025年5月19日:日産、日本とメキシコの工場閉鎖を検討-報道参照)。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

トヨタ、東京に新本社を建設

2025年5月27日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-日本トヨタ自動車株式会社|施設・運営

Nitin Budhiraja, Sr. Analyst – Automotive

トヨタ自動車は、2030年度(FY)の営業開始を目指し、東京都内に新本社ビルの建設に着手した。本社は、日本の主要交通拠点である品川駅の真正面に計画されているビルに置かれる。同自動車メーカーは、新本社がカーボンニュートラルの実現やモビリティの価値向上に向けた取り組みを主導する重要な役割を担うとの考えを示した。トヨタの佐藤恒治社長は、「新東京本社は、トヨタがモビリティカンパニーへと変革していくための重要な拠点となる。当社は、多様な人材が集い、創造性を発揮できる環境を整え、モビリティを通じた豊かな暮らしへの取り組みを加速させる。また、「BEST IN TOWN」を目指し、当社は、地域に根ざした品川駅周辺の更なる発展に貢献していく」と述べた。

重要性: 新本社は、文京区にあるトヨタの現在の本社に代わるものと見られている(日本:2024年3月25日:トヨタ、2030年までに新本社開設へ参照) 。トヨタによると、新本社はエンジニア中心の環境を醸成し、ソフトウェアや人工知能などの先端技術の開発ハブになるという。トヨタ自動車が新しい本社を建設している間に、日産自動車は緊急のリストラ努力の資金を調達するために横浜市中心部のグローバル本社を売却することを計画していると報じられていることは興味深い(日本:2025年5月26日:日産、リストラ計画の資金調達のために横浜の本社を売却することを検討-報道参照)。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

三菱、ルノー・アンペールへの出資計画を撤回-報道

2025年5月20日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-フランス-日本

ルノーSA、三菱自動車工業株式会社|ライトビークル、電動化

Stephanie Brinley, Associate Director

Automotive News Europeの報道によると、三菱はルノーの電気自動車 (EV) 事業、アンペールへの参画を見送ることを選択したという。報道によると、三菱は「同社は引き続き、ルノーとアンペールからOEM供給を受ける可能性のある車両を含め、継続的なコラボレーションの可能性を模索していく」との声明を発表した。

重要性: 関税コストの上昇や一部市場でのEV普及鈍化への懸念を背景に、今回の動きは全くの驚きではない。三菱がルノーとの関係を継続する例としては、7月1日に予定されているルノー「シンビオズ」をベースにした次期三菱「グランディス」の発売がある。また、三菱が次世代の「ローグ」と「アウトランダー」生産で日産から少し離れるのではないかという憶測もある (米国:2025年3月7日:次世代の三菱「アウトランダー」は日産から離れるかもしれない-報道参照)。三菱は米国でのEV生産拡大も検討している (米国-日本:2025年5月9日:三菱、米国生産を考慮して米国EVを確認参照) 。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

テスラ、ドイツの工場拡張計画に固執

2025年5月23日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-ドイツ

生産、企業、ライトビークル、人員、製品

Tim Urquhart, Principal Analyst

Automotive News Europe(ANE) の報道によると、欧州での販売が減速しているにもかかわらず、テスラはドイツのグリューンハイデ工場の拡張計画を続けている。同社は今年初め、最も売れているの「モデル Y」のライフサイクル中期の更新に向けて設備を一新したため、生産ペースを落としたが、現在は週5,000台の生産に戻っている。テスラのドイツ事業開発責任者を務めるアレクサンダー・リーデラーは、「当社が現在行っているのは、工場でさらに成長できるようにするための準備である」と語った。

重要性: すべてのテスラ工場と同様に、グリューンハイデの経営陣は、ドイツ最大の労働組合IGメタルの最善の努力にもかかわらず、労働組合化に抵抗してきた。この工場では、労働条件や一般的な待遇について不満を述べる労働者の多くの報告に悩まされてきた。フォルクスワーゲン(VW)、ボッシュ、コンチネンタルなどは大幅な人員削減を進めており、早期退職や希望退職の申し出を受けた後も勤務継続を希望する労働者の供給は可能とみられるが、このため、現在進行中の工場拡張計画に向けた社員採用拡大が妨げられる可能性がある。S&P Gloabl Mobilityの最終的な年間生産能力は50万台であるが、2030年には「モデルY」が338,000台、「モデル3」が残りの554,000台を生産し、初めてこの水準に達する見通しである。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

現代自動車、サウジアラビアで初の中東工場が着工

2025年5月16日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-サウジアラビア

現代自動車|市場分析、生産、経費、自動車、販売、ライトビークル、製品

Abby Chun Tu, Principal Research Analyst

現代自動車は、中東初の生産拠点であるサウジアラビア生産工場を着工した。同工場は、現代自動車とサウジアラビアの公共投資基金 (PIF) の合弁会社(JV)「ヒュンダイ・モーター・マニュファクチャリング・ミドルイースト(HMMME) 」によって運営される予定である。生産開始は2026年第4四半期を予定しており、生産能力は電気自動車 (EV) と内燃エンジンモデルを合わせて年間5万台である。

重要性: サウジアラビア合弁会社には現代自動車が30%、PIFが70%の株を握っている。買収は2023年10月に発表され、投資総額は5億米ドルを超えた。生産開始時期は当初発表されていた2026年第1四半期から数四半期延期されたようだが、現地生産能力を拡大して中東での影響力を拡大しようとしている現代自動車にとって、今回の起工式は大きな節目となる。S&P Glonal Mobilityは現在、現代自動車が2026年にサウジアラビアでEV「IONIQ 5」の生産を開始すると予想している。

この記事へのお問い合わせはこちらまで: AskMobility@spglobal.com

一連のマイナーチェンジはMY2026にトヨタ「カムリ」、「カローラクロス」、「カローラハッチバック」を一新

2025年5月15日-AutoIntelligence|ヘッドライン分析-米国トヨタ自動車株式会社|販売、ライトビークル、製品、内燃エンジン(ICE)、電動化

Stephanie Brinley, Associate Director